张瑞敏:只有不断创业 才能无愧时代

2018-12-23 00:37:51 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

张瑞敏,1949年1月出生,山东莱州人,海尔集团党委书记、董事局主席、首席执行官。改革先锋、全国劳动模范、全国优秀共产党员。他顺应改革发展形势,创新经营管理模式,带领海尔从一个濒临倒闭的集体小厂发展成为全球知名的跨国集团。

12月18日,在庆祝改革开放40周年大会上,从习近平总书记手中接过“改革先锋”获奖证书的时候,我汇报说:“感谢总书记,这不仅仅是对我的鼓励,更是对所有中国制造业企业的鼓励。”总书记说:“这是党和政府对你们的肯定、期许和鞭策。”

亲切关怀,殷殷重托。回想海尔集团34年创业创新历程,我心潮澎湃,体会至深。

海尔集团的前身是青岛电冰箱总厂。1984年,我临危受命,沿着唯一一条通向工厂的泥路,踏入濒临倒闭的青岛电冰箱总厂衰败的大门。这一年,已经有三个厂长辞职了,我是第四任厂长。

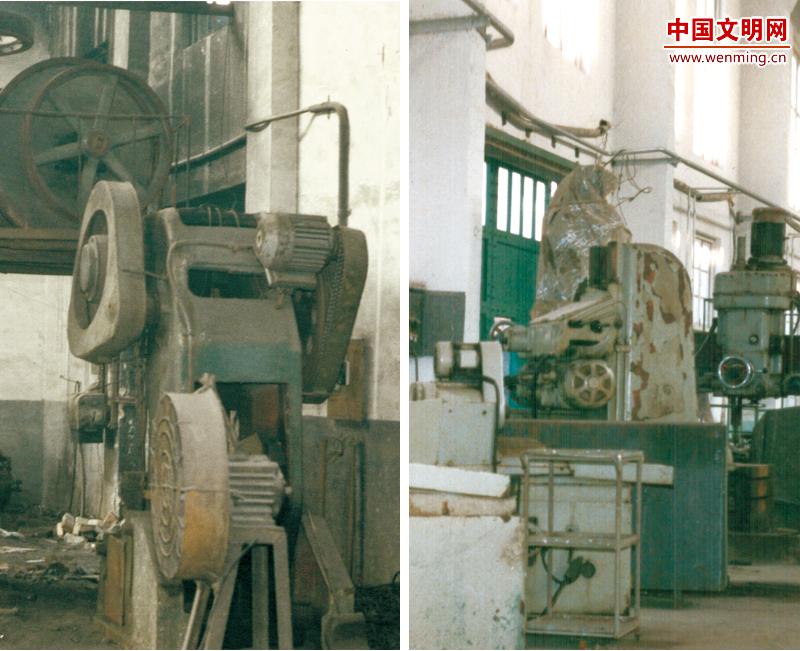

上世纪八十年代的青岛电冰箱总厂。图片由海尔集团提供

上世纪八十年代青岛电冰箱总厂破旧的车间与设备。图片由海尔集团提供

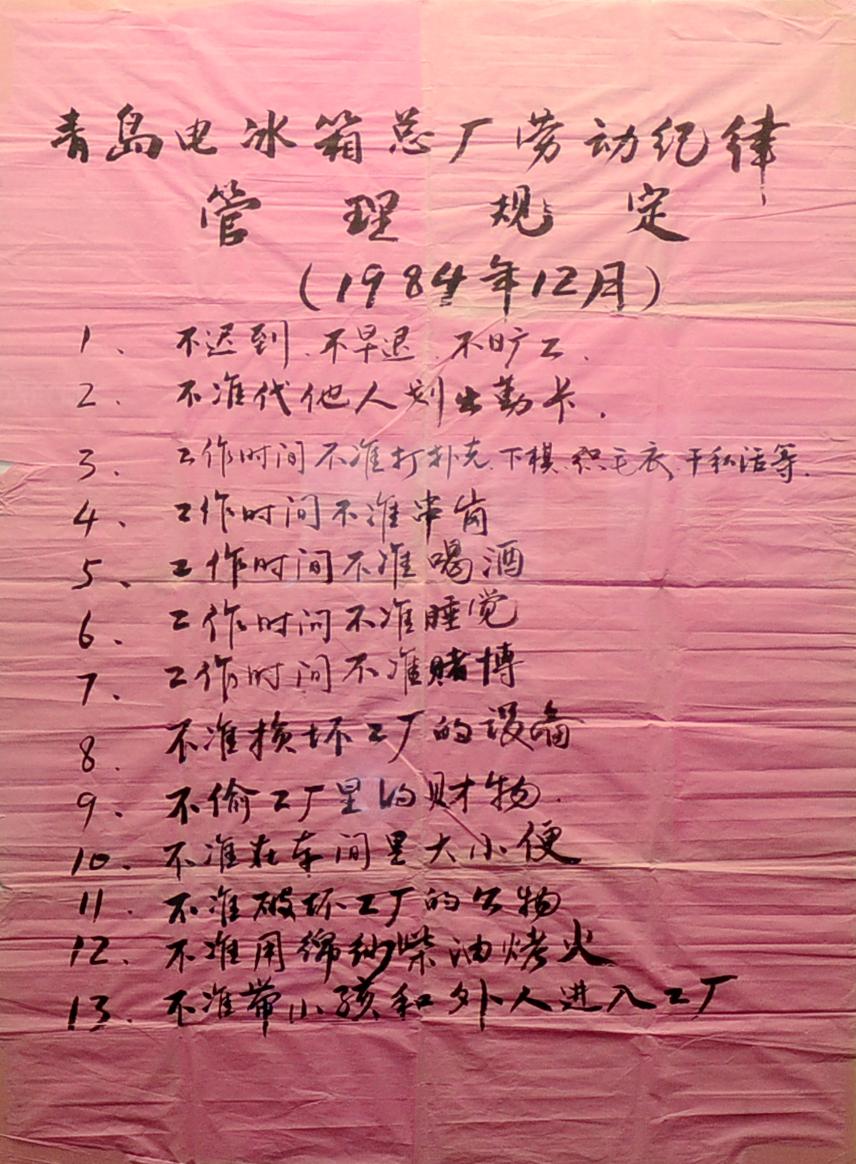

到任伊始,为了整顿生产秩序,我们制定了13条规章制度——《青岛电冰箱总厂劳动纪律管理规定》,贴在工厂四周的墙壁上。其中第10条规定是“不准在车间里大小便”。今天,很多人看到这些规定都会觉得好笑、不可思议。但当时,恰恰是这些规定,让厂里环境发生了翻天覆地的变化。

1984年,青岛电冰箱总厂13条管理规定。图片来源:齐鲁网

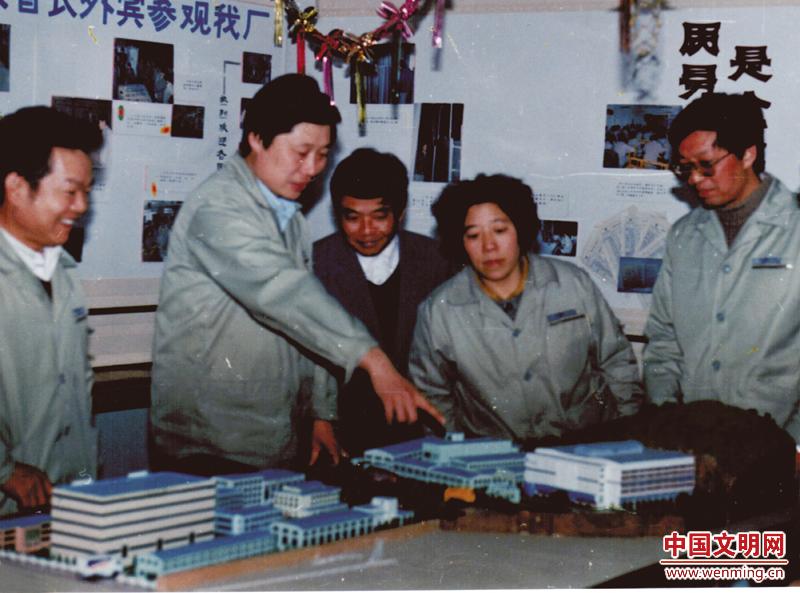

也正是在那一年,青岛电冰箱总厂从德国利勃海尔引进全套设备和技术。我第一次到德国去考察,也第一次见识了真正的工厂。让我感到震撼的,不只是他们的自动化技术,还有他们工厂中多达1942条的标准,每个工人都异常认真,每个工位都力求尽善尽美。

除了我们,当时还有两家企业与利勃海尔有合作,一家在武汉,一家在杭州。武汉那家后来被兼并了,杭州那家不知所踪。而我们是唯一一家逐条消化那1942条标准并转化成我们自己的标准的企业。

1985年,张瑞敏(左二)与青岛电冰箱总厂领导班子成员研究总厂规划。图片由海尔集团提供

1985年,有用户反映我们工厂生产的冰箱存在质量问题。我带人突击检查仓库,发现了76台有质量问题的冰箱。当时有人提议将这些冰箱低价卖给厂内员工,考虑再三,我仍旧决定——砸,而且是谁生产的谁来砸!于是我召集各部门开现场会,当着全厂职工的面,用一把大锤把那76台冰箱全部砸毁。当时物资紧缺,一台售价800多元的冰箱相当于一个工人两年多的工资,76台冰箱不是一个小数目。

我之所以砸冰箱,其实不是为了砸冰箱,而是为了让员工树立“有缺陷的产品就是废品”的观念,如果我当时要是允许把这76台冰箱卖了,其实就等于允许他们明天再生产760台这样的冰箱出来。

1988年12月,海尔拿下同行业全国质量评比金牌。图片由海尔集团提供

上世纪九十年代末,中国即将加入WTO,“狼来了”的声音甚嚣尘上,很多人担心大量的国外商品和外资企业涌入中国,会给中国的产业带来灾难。1999年,海尔已经成为了中国家电行业的龙头。我认为,与“狼”共舞才能成为“狼”,就像下棋与高手过招才能成为高手。“国门之内无名牌”,必须要走向国际市场,而且一定是“出口创牌”,而不是出口创汇。海尔先难后易,选择先进入欧美国家已经成熟的家电市场,走上一条海外创牌之路。这一年,海尔到美国设厂。

当时外界的质疑声和压力很大,有媒体甚至出了一篇文章《提醒张瑞敏》。如今,在年轻一代的美国人眼中,海尔是一个很好的家电品牌,甚至很多人并不知道它其实是来自中国的品牌。海尔正在成为美国的本土品牌。

2000年,在瑞士举行的达沃斯论坛上,我看到,网络使你无法自满,它可能使消费距离消亡到零。传统观念的连续性被打破,传统结构逐渐消亡,如果不能更新观念,无异于自我抛弃。

在向日本学习管理经验时,我很早就注意到了“大企业病”。一个企业在小的时候充满活力,等发展壮大后,随着组织架构一层又一层,和用户之间的墙越来越厚,企业内部官僚主义越来越重,最后企业就会缺乏竞争力。当时的海尔也面临着同样的问题,我意识到企业必须要改革。

这是我对趋势的判断,但是很多时候,你知道方向没有问题,但到底该怎么走,还得在实践中探索。

现在的海尔董事局大楼。图片由海尔集团提供

海尔集团互联工厂智能制造。图片由海尔集团提供

2016年,海尔集团收购美国GEA时,张瑞敏发表讲话。图片由海尔集团提供

2005年9月20日,我在海尔全球经理人年会上首次提出“人单合一”双赢模式。“人”指员工,“单”指用户价值,“合一”指员工的价值实现与所创造的用户价值合一。每个员工都直接面对用户,为用户创造价值,同时实现价值分享。这一次,我们“砸”向的是已然高耸的“海尔大厦”,“砸”掉的是海尔的中间层,“砸”碎的是海尔僵化的科层制。一“锤”之下,海尔的一个个部门变成了一家家小微企业,而它们直接面对市场、面对用户。

2009年,我见到IBM前董事长兼CEO路易斯?郭士纳。我在纸上画出“倒三角”的组织架构图,还没开始说话,就见郭士纳眼睛一亮,他兴奋地说:“我知道你要说什么!”原来,他在任时也想进行类似的变革,因为风险太大而作罢。几十万人的组织,一旦乱了,将是一场灭顶之灾。对海尔来讲,这也是一场极具危险的挑战。我们打破科层制,去掉了一万多名中层管理者,变成一个创业平台。但如果不去掉这一万多人,那整个八万人的生存可能就有问题了。

2018年3月7日,张瑞敏在哈佛商学院演讲。图片来源:齐鲁网

今天,海尔已发展成世界级的企业和品牌,连续九年蝉联全球家电第一品牌。海尔的变迁,浓缩了中国企业家从无到有、不断改革突破的艰难历程,也见证了中国制造业蜕变升级的过程。而这个巨大变化是改革开放带来的。改革开放赋予每个人勇气,让每个人把活力充分发挥出来,是改革开放给了海尔机会,才有了今天的海尔集团。我们正在全世界率先探索物联网生态模式,希望能够率先实现物联网的引爆,创出世界级的物联网模式,实现中国企业在管理模式上由学习模仿到引领世界。

我始终认为,没有成功的企业,只有时代的企业。在改革开放的40年里,很多企业取得了辉煌的成就,也正是在这些企业的推动下,中国成为全球第二大经济体。但即便曾经拥有再大的辉煌,企业也不能一味守业,只有不断创业,才能持续发展,要始终“自以为非”,而不是自以为是。改革开放日新月异,我们企业要不断接受新观念、战胜自我,从跟随者变成引领者!(张瑞敏口述,敏娴整理)