英国女孩在舌尖上“寻路四川”

2018-08-26 18:10:31 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

20多年前,毕业于剑桥大学的英国女孩扶霞·邓洛普获得奖学金,前往四川进行为期一年的交流学习。从小热衷于各地美食的她,沉浸于千姿百态的川菜难以自拔,甚至专门前往烹饪学校学习川菜厨艺。

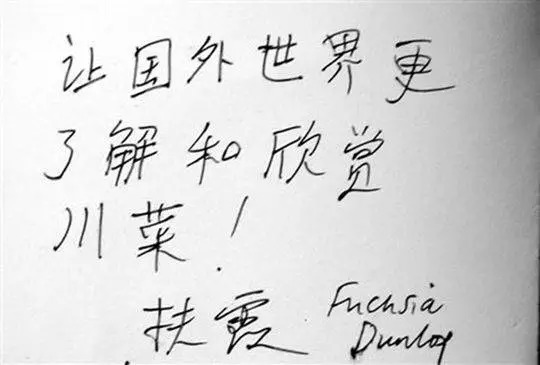

扶霞对川菜的寄语

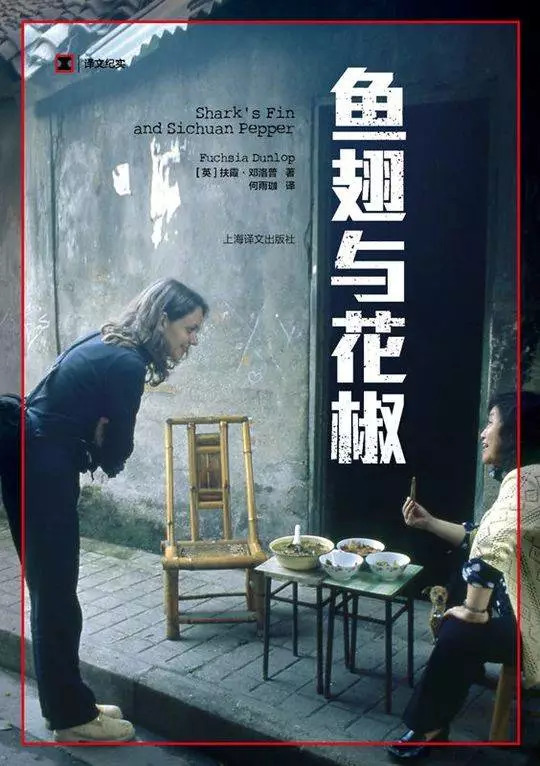

这段舌尖上的四川之旅,被扶霞写进《鱼翅与花椒》一书,最近由上海译文出版社翻译出版。“故事的主人公是一个英国女孩,去了中国,啥都吃了,后果嘛,有时候还真是令人惊讶呢。”扶霞借助饮食“寻路四川”,不仅展示了博大精深的四川饮食文化,拜师学艺中的种种趣事,更巧妙地呈现出饮食背后四川社会的悄然变化。

《鱼翅与花椒》平面封

大街小巷寻觅“勾魂”之味

扶霞与四川的缘分已经延续了20多年。不过,其起源却要追溯到英国,那时她还是个20岁出头的女孩。

上世纪90年代初,扶霞在家乡牛津结识了一位来自四川的二胡演奏家,后来前往成都拜访,她却因为一顿午饭意外地迷上了川菜。“至今我仍然记得那顿午餐的每一个细节。”扶霞回忆道,尤其是鱼香茄子,虽然没有用到鱼,但那种酸甜味还真是有点鱼香。“这可是我闻所未闻、见所未见,吃所未吃的中国菜,大开眼界啊大开眼界!”

不久,扶霞申请到一笔奖学金,前往四川大学开始中国少数民族研究。课业之余,她在蓉城大街小巷寻觅锅魁、担担面、火锅等美食,和不少餐馆老板、厨师甚至菜贩打成一片。在很多人的印象中,川菜是以“麻辣”著称,不过扶霞很快意识到这其实有点以偏概全。“真正让川菜独一无二的,就是调味的艺术。川菜大厨十分擅长组合多种基本味,创造出勾人魂魄的复合味。”糊辣味、宫保味、荔枝味……对调味的重视,让川菜成为生机勃勃的菜系。

扶霞在成都菜市场挑选花椒

扶霞发现,生活在成都的留学生们不仅热衷于四川美食,还时常加入学武术、摆龙门阵、打麻将的大军。“四川人的热情和随性是出了名的。”扶霞说,自己被偶遇陌生人邀请吃饭的次数也数不清,甚至这里的空气、方言似乎都能释放天性、放松情绪。

资格“吃货”不能光说不练

《鱼翅与花椒》每一章结尾处都附上一份菜谱,介绍回锅肉、鱼香茄子、担担面等经典川菜或小吃的做法。扶霞的川菜探险并没有光顾着吃,她还详细地记录川菜厨艺,从“偷师”直至开始科班学习。

扶霞回英国后做的豆腐脑

谢老板的担担面,就是扶霞“偷师”的对象之一。尽管她软磨硬泡想拿到配方,谢老板却从不和盘托出,有时让她看伙计往碗里加调味料,有时介绍牛肉臊子的做法,过了很久扶霞终于在家里重现这一美味。扶霞还曾在茶馆遇见一个老大爷,坐在身边聊了一个多小时,一丝不苟地写下几十种不同的饺子,根据馅料和烹煮方法来分类。

然而,这还是没能满足扶霞对川菜满腔的热情,直到走进四川烹饪高等专科学校。作为这里最早的外国学生之一,扶霞先上了一个月私教课,学习了16道经典川菜的做法,后来又参加了3个月的厨师培训班。

扶霞在四川烹饪高等专科学校学厨

刀工尤其让她印象深刻。在烹专老师的手中,一把菜刀就能使出切、片、斩等十多种刀法,将食材加工出片、条、块、丁、丝等各种形状。课间休息的时候,扶霞就像自己的中国同学一样,在院子里巨大的磨刀石上磨菜刀,保持其锋利光鲜。她还特意买了把菜刀带回英国,如今已使用多年。

掌握了刀工、调味、火候等奥秘,扶霞上锅操作颇为自信,她的鱼香肉丝也让老师称赞不已。扶霞觉得,学做川菜让她回到了烹饪的基本,什么都亲手来做,甚至多年后她也不用微波炉、洗碗机等现代电器。

扶霞做的素麻婆豆腐

饮食为媒见证四川变迁

回到英国后,扶霞在伦敦大学亚非学院继续求学,完成关于川菜的论文。她发现,当时伦敦竟没有一家地道的川菜馆,英语世界中也没有一本川菜菜谱。扶霞撰写了一部川菜食谱,在遭到6家出版社拒绝后终获出版。

有趣的是,尽管扶霞对川菜全情投入,她的四川朋友当时却对西餐敬而远之,普遍觉得西餐“古怪”并且“单调”。对于扶霞费尽心机准备的传统英国晚餐,食客们嘴上却毫不留情:怎么只有三四个菜?土豆怎么能做主食?

这也难怪,20世纪90年代初的成都,正宗西餐厅还非常罕见,价格也绝非普通百姓所能承受。扶霞邀请朋友吃西餐时发现,他们以前从未用过刀叉,根本不知道该怎么拿。中国的传统饮食观念,也难以接受西餐中的“生食”。不过到了2007年,扶霞发现西餐饮食习惯和礼仪已开始在中国流行,人们放下筷子熟练地使用刀叉。而在今天的成都,西式快餐自不必提,正宗的爱尔兰、意大利、土耳其餐厅等,同样不难觅得踪影。

借助饮食,扶霞数十年如一日地观察、记录着四川的变化。例如在烹专学习时,她发现传统的学徒制度早已消亡,取而代之的是现代化的教育理念。“在旧时代,烹饪大师需要人帮厨的时候就收个学徒。师父总会害怕徒弟成为专业上的对手,所以就有了‘留一手’这个传统,甚至故意误导,传授不完整的菜谱,给出错误的示范。”这一体制逐渐走入历史,在烹专,学生接受的都是系统化和专业化的烹饪教学,还能自创新菜,而不是一直重复老师的保留菜谱。

这一过程中,扶霞同样见证了城市风貌的巨变。刚来成都时,城里只有岷山饭店、蜀都大厦两座高楼,如今新建筑已如雨后春笋般冒了出来,洋溢着满满的生机与乐观。“他们坚信,未来会比过去更好。”(川报观察 余如波)