敲黑板!这些“世界遗产”的冷知识,你知道多少?

2019-06-08 19:44:28 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

去年,中国贵州铜仁梵净山成功列入“世遗名录”,意味着中国世界遗产总数已达到53项。今年,良渚遗址保护和申遗工作也在顺利推进。

世界遗产应如何保护利用,一直是个颇受关注的话题。6月8日是文化和自然遗产日,记者采访专家得知,即便申遗成功,如果不加以保护致使其遭受破坏的话,也可能被“摘牌”。对于世界遗产需合理利用,保护永远是第一位。此外,数字技术的发展,也为世界遗产的保护带来了某种可能。

想成为“世界遗产”不容易

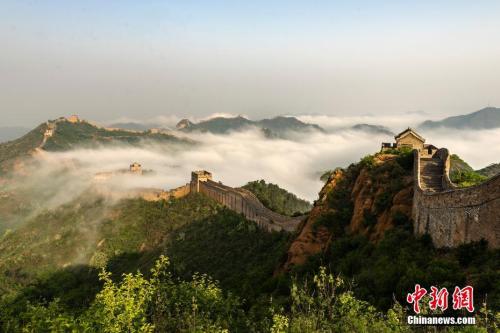

何谓“世界遗产”?资料显示,它分为自然遗产、文化遗产、自然遗产与文化遗产混合体(即双重遗产)、文化景观4类。其中世界文化遗产专指“有形”的文化遗产,如中国的长城等等。

资料图。王占山 摄

加入《世界遗产公约》后,1987年,中国申报了首批6处文化遗产和双重遗产项目,包括长城、周口店北京人遗址等。它们全部成功地被列入《世界遗产名录》。

2018年,中国贵州省梵净山在巴林麦纳麦举行的世界遗产大会上获准列入世界自然遗产名录。30多年来,中国已申报成功53处世界遗产,总数位居世界第二。

不过,想跻身“世界遗产”行列并不容易。中国社会科学院学部委员、中国考古学会理事长王巍介绍,包括文化遗产在内的“世界遗产”拥有一套详细、严格的标准,只有符合要求的才能列入《世界遗产名录》。

跻身“世遗名录”并非一劳永逸

但成功进入“世遗名录”,并不代表一劳永逸。《世界遗产公约》规定了一系列保护义务,如果对世界遗产放任不管致使其遭受破坏的话,也可能会被“摘牌”,即从名录中撤销。

2009年,德国德累斯顿(Dresden)的易北河谷(Elbe Valley)被世界遗产组织除名,理由是一座修建中的跨河大桥破坏了易北河谷文化景观,它也是继阿曼的阿拉伯羚羊保护区之后第二个被除名的世界遗产项目。

那些珍贵的世界遗产,固然能够在一定程度上带动当地文化旅游的发展,但也可能给遗产地的保护和管理带来压力。2014年,大运河与丝绸之路被列入世遗名录后,《中国青年报》曾做过一次相关调查,结果显示,有83.7%的受访者担心一些地方可能将世界遗产当作摇钱树,导致破坏性开发。

资料图:敦煌莫高窟窟区“游人如潮”。王斌银 摄

“中国的世界遗产状况总体还不错。其中有些保护得比较好,有些稍微有一些欠缺。”王巍表示,申遗之后,采取何种方式进行合理保护、利用,也确实是另一个重要的任务,应当引起重视。

数字技术能让世界文化遗产“永生”吗?

近年来,数字技术的发展,则为一部分世界文化遗产的保护提供了另外一种可能。利用这种高科技,或许可以令许多文物古迹在虚拟世界中“永生”。

今年4月初,巴黎圣母院因火灾受损。外媒报道,艺术历史学家和历史建模师安德鲁?塔隆(Andrew Tallon)在2015年对巴黎圣母院进行过全方位的研究,创建了该建筑的数字档案。当时便有人认为,这也许能对巴黎圣母院重建有所帮助。

在今天,利用数字技术记录与呈现历史建筑、文物,并非只存在于想象之中。以敦煌石窟为例,近年来,它的数字化成果颇为丰富,通过数字敦煌资源库、数字展、网络体验等途径,一大批“数字敦煌”产品相继在各地前亮相。

“我们可以采集文物的数字信息,更高效地管理每一栋古建筑或文物。”古建筑专家李卫伟解释了数字技术对世界文化遗产保护可能起到的作用,“这些数据还可以用作研究。如果文物古迹因不可抗力被损毁,就可以利用保存的数据将其比较精准的复原”。

“保护”始终是第一位

当然,包括数字技术在内各种高科技的运用,无疑可以保留更多的文物古迹信息,但实体文物的价值,却难以被取代。

资料图:鸟瞰鼓浪屿全景。 王东明 摄

如何才能更好保护这些珍贵的世界遗产?此前,《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》中明确规定,一切开发、利用和管理工作,首先要把遗产的保护和保存放在第一位,应以遗产的保护和保存为前提,以有利于遗产的保护和保存为根本。

王巍也认为,对于世界遗产需合理利用,可因地制宜采取数字三维技术等多种方式进行保护,在一定程度上可以鼓励开发利用,“但当保护和利用发生矛盾时,‘利用’应让位于‘保护’”。

“对这些文化遗产的开发利用要遵循一个原则,那就是保护始终是第一位。”王巍强调,关键是要掌握合理利用的“度”,多方协作,才能实现“有效保护、合理利用”的目的。(记者 上官云)