引水修路产业兴 增收致富日子红

2019-01-08 04:02:46 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

开栏的话

“我最关注的工作之一就是贫困人口脱贫。”“他们的生活存在困难,我感到揪心。他们生活每好一点,我都感到高兴。”“让几千万农村贫困人口生活好起来,是我心中的牵挂。”党的十八大以来,习近平总书记深情牵挂的,是困难群众;念兹在兹的,是脱贫攻坚。

冒酷暑、顶风雪、翻山梁,走村入户,同干部群众共商脱贫致富奔小康大计,提出精准扶贫、精准脱贫具体要求……从黄土高坡到茫茫林海,从大山深处到草原牧区,几年来,习近平总书记走遍了全国各个集中连片特困地区。总书记的亲切关怀,温暖着乡亲们的心,增添了干部群众脱贫攻坚的无穷力量。

“小康路上一个都不能掉队!”2019年,是全面建成小康社会关键之年。新年刚过,春节将至。即日起本报推出“总书记的深情牵挂——来自贫困乡村的精准脱贫故事”系列报道,沿着总书记考察调研的足迹,选取十多个村庄进行深入采访,看看总书记亲自到过的乡村、总书记深情牵挂的地方,脱贫攻坚进展如何、成果怎样,乡村面貌和群众生产生活有哪些变化,还有哪些要紧事要办,展现广大干部群众牢记总书记的殷切嘱托奋力脱贫攻坚的新作为,感受父老乡亲过上好日子、摘下贫困帽的喜悦心情,记录脱贫攻坚最前沿拼搏奋斗中具体而生动的故事。

党和政府高度重视扶贫开发工作,特别是高度重视少数民族和民族地区的发展,一定会给乡亲们更多支持和帮助,乡亲们要发扬自强自立精神,找准发展路子、苦干实干,早日改变贫困面貌。

——习近平

“从小到大,我喝了几十年的雨水、盐碱水。”甘肃省东乡族自治县高山乡布楞沟村,老支书马占海感慨,是习近平总书记和党中央的关怀,让乡亲们喝上了甘甜的自来水。

2013年2月3日,习近平总书记翻山越岭,来到海拔1900多米的布楞沟村,入户看望老党员和困难群众。总书记指出,党和政府高度重视扶贫开发工作,特别是高度重视少数民族和民族地区的发展,一定会给乡亲们更多支持和帮助,乡亲们要发扬自强自立精神,找准发展路子、苦干实干,早日改变贫困面貌。

这几年,布楞沟村引来了水、修通了路,村民的日子变红火。

引水修路,缓解“六大难”

“看着自来水哗哗地流,那感觉像是在做梦”

布楞沟,东乡语意为“悬崖边”。村如其名,山大坡陡、沟壑纵横,一度是东乡县最偏僻穷苦的村。

“这里年均降水量只有290毫米,蒸发量却高达1490毫米,只能种点玉米和土豆,一亩地产量最多也就300斤左右。”高山乡党委书记马海明说,布楞沟村当年有“六大难”。

吃水难,要么喝雨水或者河沟里的盐碱水,要么往返30公里到洮河取水;行路难,全村都是土路,又窄又陡;住房难,八成以上群众住的是土坯危房;上学难,村里只有一个三年制教学点;看病难,没有村卫生室,有个头疼脑热得到9公里外的乡卫生院;增收难,绝大多数村民不识字,没有一技之长。

马占海回忆,受不了恶劣环境和落后面貌,许多人开始外迁。到2013年,原本800多人的布楞沟村,只剩56户300来人。

2013年2月28日,布楞沟村安全饮水工程开工建设。4个月后,清澈的自来水就流进了村民院落。“看着自来水哗哗地流,那感觉像是在做梦。”马占海说。

当年5月底,长达20多公里的水泥硬化路,将布楞沟与大山外的世界连接起来,还一举解决了整个布楞沟流域6个乡镇、20多个村、2万多群众的出行难题。

水引来了,路修通了,基础设施瓶颈打破之后,布楞沟村在脱贫致富奔小康的路上越走越顺。

“近年来,在中石化集团、厦门市和上级党委政府帮助支持下,布楞沟村建成村办公楼、卫生室和小学、幼儿园,还建成了易地搬迁安置点,56户村民全部搬进了崭新的砖瓦房。”东乡县委书记马生荣说,总书记当年的嘱托已经逐渐变成现实。

2012年底,布楞沟村人均纯收入只有1624元,贫困发生率高达96%;2014年底,人均纯收入达到3419元,实现整村脱贫。2017年底,人均纯收入增长到6156元。

扶贫车间,促内生动力

“苦干不苦熬的想法,取代了‘等救济’‘靠帮助’”

2017年,在陕西西安读硕士研究生的马娟,回到了东乡县老家,开始创业。

“我注册了淘宝店铺和微店,准备做电商。”马娟告诉记者,馓子、小麻花等花馃馃食品,是当地的一大特产,几乎每个妇女都会做。“公司开业第一天,我在朋友圈发了个消息,没想到一下子来了200多个订单。”

2018年4月,急需场地扩大再生产的马娟,经县妇联牵线,来到了布楞沟村。可她没想到,招工之初应者寥寥。“一是老观念作怪,不想让妇女抛头露面;二是看我一个女人,不相信我能带她们增收致富。”

从易地搬迁安置点到村里的扶贫车间,最远不过10分钟路程。但最初一段时间,还是有大老爷们儿骑摩托车送媳妇儿过来,不时向院子里东张西望。马娟笑道,名义上是送人,其实还是放心不下。

“每天工资100元,2018年赚了近8000元。”谈到务工,村民马麦热在笑逐颜开,“我老公跟着村里的工程队打零工,一年也就挣了7000来元。”

布楞沟村民的精神面貌,正悄然改变。一位受访村干部坦言,过去几年,一些村民看到政府、企业想方设法帮助布楞沟村建设,不同程度产生了“等靠要”思想。如今,随着妇女就业带动以及驻村干部引导,“老婆孩子热炕头”的观念、得过且过的风气进一步扭转。

截至目前,村里的扶贫车间已经吸纳26名妇女在家门口就业。“现在村里还有很多妇女抢着来,我们想再招20多个工人,满足每户都有一个人在这儿就业的需求。”马娟说,村里已为她们新建了一处300多平方米的车间,预计今年1月就能投产。

以前,马生荣到布楞沟村调研,经常有群众反映困难;现在,村民们问的多是产业奖补政策、劳务岗位信息。“布楞沟村乡亲们的思想观念、精神面貌正在发生深刻变化,苦干不苦熬的想法,取代了‘等救济’‘靠帮助’。”

种养结合,抱团谋发展

“布楞沟面貌发生了天翻地覆的变化,贫困群众切身感受到党的关怀”

站在布楞沟村文化广场向南远眺,半山腰一排排绿色屋顶的建筑分外显眼,那是村里致富能人马大五德领办的布楞沟养殖专业合作社。

16岁时,马大五德就离开家乡做起了肉羊、皮毛贩卖生意。得知习近平总书记在家乡考察的消息,马大五德感觉“布楞沟村的春天来了”。2014年底,他拿出攒下的175万元,回到老家与人合伙办起了养殖专业合作社。

“合作社占地25亩,有6个棚圈,肉羊存栏规模最大能达3200只。”马大五德说,2018年出栏3100多只羊,销售总额在430万元左右。

布楞沟村素有养殖牛羊的传统,但规模一直不大。马大五德主动提出带领乡亲们抱团致富,合作社平价提供羊羔,负责日常防疫,并以每斤高于市场价2元的价格回购肉羊。

2018年9月,在县乡两级党委和政府支持下,马大五德又与17户建档立卡贫困户签订协议:贫困户以甘肃省深度贫困村产业试点项目资金入股,合作社负责还本付息,并承诺自2019年起每年每户保底分红3000元。

5年多来,东乡县把畜牧养殖作为布楞沟村农民增收的主渠道,依托双联惠农贷和合作社,扶持农户发展肉羊产业。截至目前,布楞沟村建成3000只规模养殖场1座、200至500只规模的养殖场2座,累计发放良种羊852只,全村羊存栏量近2000只。

结合新一轮退耕还林工作,布楞沟村积极发展以啤特果、核桃、花椒、枸杞等为主的经济林。“2018年实施了近4000亩植树造林工程,不仅改善了昔日荒山秃岭的生态环境,随着经济林逐步进入挂果期,村民又增加了一项收入。”布楞沟村驻村第一书记陕斌杰说。

“纵向看,布楞沟面貌发生了天翻地覆的变化,贫困群众切身感受到党的关怀。但横向比较,布楞沟村差距依然明显。”马生荣表示,当地将以养殖业、食品加工等产业为发展重点,坚决把小康路上“一个也不能少”的要求落到实处。

延伸阅读

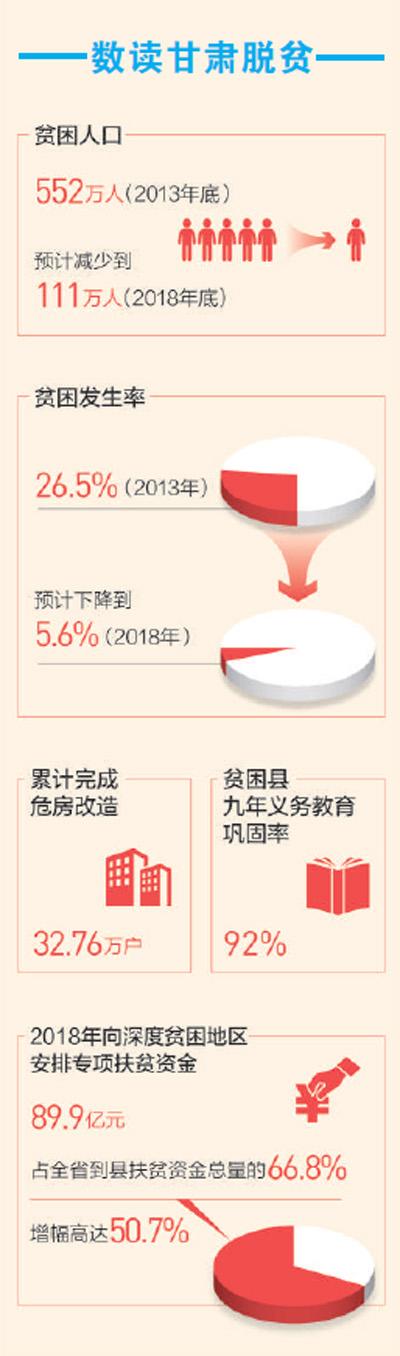

党的十八大以来,甘肃省认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,紧盯深度贫困地区,瞄准最困难的群体,扭住最急需解决的问题,搞清情况,精细算账,精准施策,明确致富路径、帮扶措施、脱贫时序。深入开展产业扶贫行动,加大财政和金融资金投入力度,大力发展特色产业,提高脱贫持续性和稳定性。将扶贫同扶志、扶智相结合,千方百计激发内生动力,教育引导广大干部群众以更加过硬的作风向贫困发起总攻。经过持续努力,扶贫开发路径由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变、扶贫资源使用方式由多头分散向统筹集中转变、扶贫开发模式由偏重“输血”向注重“造血”转变、扶贫考评体系由侧重考核地区生产总值向主要考核脱贫成效转变。