艾娱乐:经典重排,是“致敬”“颠覆”还是“再生”

2018-12-15 05:01:40 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

在今年的乌镇戏剧节上,孟京辉的改编完全脱离了传统《茶馆》的影子,其舞台呈现出强烈的后戏剧剧场的风格。 (乌镇戏剧节供图)

李六乙执导了莎氏名剧《哈姆雷特》、王晓鹰尝试了中希双语版《赵氏孤儿》、赖声川改编了曹禺《北京人》、赵立新自导自演了斯特林堡的《父亲》……今年,国内一批知名导演纷纷走上改编创作的道路,他们所挑战的对象,并非是单纯躺在纸面上的文学作品,而是在舞台上留下过辉煌历史的戏剧经典。其中,尤以亮相十月乌镇戏剧节、由孟京辉和德国戏剧构作师共同改编的《茶馆》最具话题性。

围绕这部“另类”《茶馆》,议论纷纷,有着截然不同、甚至完全相反的两种意见。赞许的声音认为,孟京辉的改编释放了《茶馆》时空的局限,与整个世界版图、与所有时代接轨。批评者则认为,老舍的《茶馆》在整体性上被破坏了。“孟京辉可以将这出戏以任何名称命名,但这不应该用老舍的《茶馆》。”浙江大学传媒与国际文化学院教授胡志毅表示,“六经注我”的创作态度,使导演几乎抛弃了源文本的使用;这样“面目全非”的改编作品或许能吸引到一些年轻观众“进场”,但也容易误导他们对于经典的理解。

林兆华曾经说,希望有人能排出“第二版”《茶馆》

卡尔维诺在《为什么读经典》中说,“经典作品永不会耗尽他要向读者说的一切东西”。正因为经典的开放性,各个时代的阐述者总能从中找到新的意义,《茶馆》《哈姆雷特》《赵氏孤儿》《等待戈多》等反复在全球舞台一演再演就是范例。

必须承认,“非属一代独有,实为千秋共宝”的经典,是导演在剧本荒的创作空隙中可以寻求的启示。但另一方面,经典又是戏剧创作历史上,对剧作家、导演、演员等舞台创作者构成最大压力、最大焦虑的来源。

《茶馆》是文学大家老舍的杰作、中国话剧史上的经典。在话剧舞台上,这个经典最初是由焦菊隐、夏淳两位导演和北京人民艺术剧院的老艺术家们在1958年缔造的。这版以地道京味、纯熟表演见长的《茶馆》,多年来在观众心目中地位卓越,历经半个多世纪经久不衰。1999年,林兆华怀着满腔热情想要创造出“第二版”《茶馆》却无疾而终,2005年他担任复排艺术指导,重新恢复了焦菊隐版《茶馆》。

“这个戏是人艺的招牌。我想创新,但没有能力去驾驭得更好。”当时,林兆华这样回应的。“不过我始终认为,戏剧永远是发展的,总是拿过去的《茶馆》说事,不怎么样。我失败了,不等于不可以有后来者。我希望后来者可以超越我,排出不一样的、同样经典的《茶馆》。”

在经典基础上的创新,激励了一批又一批创作者。2017年,导演李六乙携手四川人民艺术剧院打造了一部川味版《茶馆》,打破了《茶馆》被北京人民艺术剧院长期“垄断”的局面。他的《茶馆》巧妙嫁接了四川文化,以语言属性和地方特色,形成了自己独特的风格。

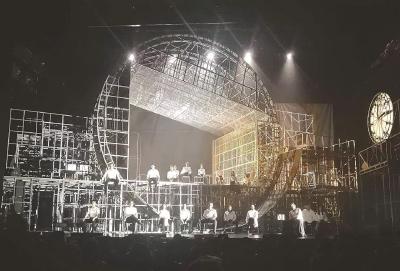

而在今年的乌镇戏剧节上,孟京辉的改编完全脱离了传统《茶馆》的影子。他邀请“外援”德国戏剧构作塞巴斯蒂安·凯撒一同加入创作,舞台呈现出强烈的后戏剧剧场的风格。一个堪称巨型的“摩天轮”装置几乎完全夺去了观众的注意力,身着白衣黑裤的演员们,用沙哑到接近嘶吼的嗓音,串联了《茶馆》第一幕的台词……该剧一开场,工业感极强的舞台风格和大量抽象的符号,就完全颠覆了传统《茶馆》的写实主义印象。孟京辉说他在小说原作的基础上,糅进了老舍其他作品元素,甚至有布莱希特、莎士比亚等先贤作品的影子,可谓“注脚”繁杂。

面对经典,“自视甚高”与“过度自卑”均不可取

不可否认,戏剧领域“经典再生产”的过程中,导演往往担任了比剧作家更重要的职责。

作为上世纪九十年代后期先锋戏剧的领军人物之一,孟京辉的创作呈现出一种游戏化解构的倾向。戏剧研究者、厦门大学人文学院博士生霍旭认为,孟京辉所解构的对象往往不直接指向源文本,而是借用源文本激发新意,他的经典再生更多的是游戏化和狂欢化。在此情况下,经典源文本很容易在游戏的姿态中丢掉了所谓的“光晕”。

孟京辉的戏剧往往以一种精确推敲过的不确定性在经典与大众之间、在先锋与商业之间游走。这部《茶馆》的结尾,就高度体现了孟氏戏剧游戏化的特征。文章扮演的王利发、韩青扮演的秦二爷、陈明昊扮演的常四爷不是用对白,而是念白,撒纸钱,伴随着铁轮转动的茶桌、椅子、账单、菜谱反复倾倒、翻转,在电子音乐和疯狂的舞蹈中,完全解构戏剧结尾。

把《茶馆》的对话和情节当作素材,然后任由导演处置、安排,或放大,或变形,或夸张。于是,原来的人物和情境变得断断续续,插进大量的非《茶馆》的内容,使得原著本身碎片化、小品化了。“这种改编方法,恐怕只有没看过《茶馆》的人会完全接受。”胡志毅说。

经典的再生产过程中,容易走向两个极端。一方面,经典再生在与经典原著的对视中,容易产生一种低层次的认知,束缚在对经典的仰视之中,创造性被完全遏制。但与“过度自卑”一样,“自视甚高”也同样不可取。霍旭认为,在对经典认识不深刻的情况下贸然对其颠覆改造,生成自我,容易带来价值建构和美学建构的失语,“经典改编,究竟是追求颠覆经典的快感,还是共情经典所蕴含的生命感?恐怕是改编创作者首先要面对的自我叩问。”记者 童薇菁