习近平主席访问文莱背后的友好故事

2018-11-21 04:31:51 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

11月18日,国家主席习近平抵达斯里巴加湾,开始对文莱达鲁萨兰国进行国事访问。 新华社记者 燕雁 摄

11月18日,习近平主席抵达斯里巴加湾,开始对文莱达鲁萨兰国进行国事访问。此系习近平主席对文莱首访,对新时期提升中文关系具有里程碑意义。

访问期间,习近平主席同苏丹哈桑纳尔举行会谈,就中文关系和共同关心的地区国际问题深入交换意见。两国元首一致决定建立中文战略合作伙伴关系,见证了共建“一带一路”合作规划等双边合作文件的签署。双方发表了《中华人民共和国和文莱达鲁萨兰国联合声明》。

11月19日,国家主席习近平在斯里巴加湾同文莱苏丹哈桑纳尔举行会谈。 新华社记者 鞠鹏 摄

哈桑纳尔表示,热烈欢迎习近平主席首次访问文莱,此访必将深化两国传统友好关系、加强两国各领域互利合作。文中友谊历史悠久,两国关系在相互尊重、互利共赢的基础上不断加强。

习近平主席此次对文莱国事访问,实现了两国元首短期内历史性互访,共同为中文关系下步发展作出顶层设计。

习近平主席访问文莱将中文两国关系越拉越近。请跟随人民日报记者探访习近平主席访问文莱背后的故事。

“中国船队给当地带来的是和平,留下的是繁荣”

1997年发现的“文莱沉船”中运载的中国瓷器。人民日报记者 孙广勇摄

中国与文莱自古以来就有着密切的交往。对文莱进行国事访问前夕,习近平主席在文莱媒体发表的署名文章中说:“文莱自古便是海上丝绸之路的重要组成部分。早在中国西汉时期,我们的祖先就通过这条海上纽带互通有无,谱写了相知相交相亲的美好篇章。”

在位于文莱首都斯里巴加湾市的海事博物馆前,看文莱河水缓缓流淌,犹可追忆这座贸易城市曾经“舶交海中,不知其数”的繁华。

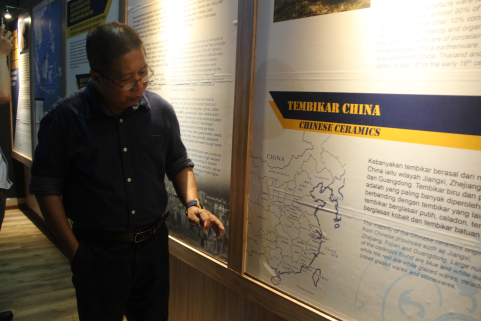

文莱历史学家介绍古代中国文莱海上往来的路线。人民日报记者 孙广勇摄

文莱文化、青年和体育部博物馆司前司长卡里姆长期从事考古及历史研究工作。他说:“1408年,当时的浡泥国王就是从这里出发访问中国。他后来在华病逝,被明朝永乐皇帝以王礼厚葬在南京。习近平主席的署名文章也提到了这一段历史。”

河边的一座小岛,是古代海关的遗迹。当年,来自中国的商船来到这里,将瓷器、茶叶、丝绸等货物卸下,然后满载着香木、珍珠、珊瑚以及蜂蜜返航。这里也因此成为文中两国贸易往来的历史见证。

在海事博物馆里,珍藏着一艘当年往返于中文之间的商船沉船的遗物。打捞起来的瓷器、金属制品等文物诉说着当年那繁盛的贸易景象。卡里姆指着一个展品说:“这是文莱古代盛水器皿,制作时采用了中国制瓷技术,做得很精细,是中国为文莱定制的。可见在中国明朝时期,文中两国民间就有了比较深入的交流。毫无疑问,中国的先进技术提升了文莱民众的生活品质。中国船队给当地带来的是和平,留下的是繁荣。”

文莱中华中学学生用毛笔书写“一带一路”。人民日报记者 孙广勇摄

比拉班镇居民的心里话

都东县比拉班镇距离斯里巴加湾市约一个小时车程。

道路两侧排着密密麻麻的铁杆,有的相隔仅1米。杆上的红色标志十分醒目,旁边竖着“大货车1米,小汽车0.25米”的牌子。原来,这是洪水泛滥时提醒过往车辆的。

手持中文两国国旗的文莱青少年欢迎习近平主席访问文莱。人民日报记者 王芳摄

“1年前水坝建成后,就很少发洪水了。”比拉班镇居民哈吉说。

哈吉所说的水坝是乌鲁都东水坝项目,也是文莱最大的水利工程,将惠及25万文莱居民。11月17日,乌鲁都东水坝项目正式验收移交文方。在项目现场,文莱发展部负责该项目的官员扎比说:“中国企业建设的每一个细节都十分棒,项目除了缓解洪涝灾害,还为文莱经济增长提供水源储备。”

乌鲁都东水坝为文莱提供了长期的水资源储备。人民日报记者 孙广勇摄

“我听说中国有三峡大坝,现在文莱也有了自己的‘三峡’大坝,我们感谢中国,感谢习近平主席!”哈吉说出了比拉班镇居民的心里话。

“中国技术、中国管理经验给我们带来了实实在在的收益”

大摩拉岛坐落在宁静的文莱湾东北部。远远望去,白色巨龙般的大摩拉岛跨海大桥将小岛与陆地紧密相连。大桥下,摩拉港内一幅繁忙的景象:大型集装箱船缓缓驶入港口,一个个集装箱被吊装到码头,堆在不同区域。大量的生活必需品由此走进了文莱每一个寻常百姓家。

在“广西-文莱经济走廊”框架下中文合作运营的摩拉港将成为当地航运中心。人民日报记者孙广勇摄

摩拉港项目是“广西—文莱经济走廊”建设中的一个重要组成部分。2017年2月,中文两国企业组建了文莱摩拉港有限公司,接管摩拉港集装箱码头;今年7月,正式完成了摩拉港的整体接管运营。

集装箱操作部中控主管麦克已经在这里工作多年。麦克谈起中国企业带来的变化,文莱摩拉港有限公司成立短短几个月后,就新增4台集装箱正面吊运机、3台集装箱堆高机等流动设备。“尤其是实现了从手动操作到电脑系统化管理的转变,现在司机交提柜都不用下车,通过电脑终端,就可以明确知道下一步的作业地点及作业方式。”麦克说。

摩拉港工人正在进行集装箱装卸作业。人民日报记者 林芮摄

数字是中文合作成绩的最直观显示:

2018年前10个月,摩拉港共完成集装箱吞吐量93257标箱,同比增长约7%;

经过一年多的努力,港口单船平均作业效率达到30.2自然箱/小时,比此前提高了50%以上;

外拖车提还柜平均时间为25分钟,缩短了30分钟以上。

..........

摩拉港的变化给文莱人带来了切实利益。文莱万凌公司总经理迈克姆给记者算了一笔账。“我每个月都要从新加坡进口几十个集装箱,以前每个集装箱运费大约1800文莱元(1文莱元约合5元人民币)。现在,成本降低了,提取货物快了很多。中国技术、中国管理经验给我们带来了实实在在的收益。”