习近平提出这“六大原则”

2018-06-20 22:44:59 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

新华网 金佳绪

【学习进行时】在近期召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记发表重要讲话,深刻阐述了推进新时代生态文明建设必须遵循的“六大原则”。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章,为您梳理解读。

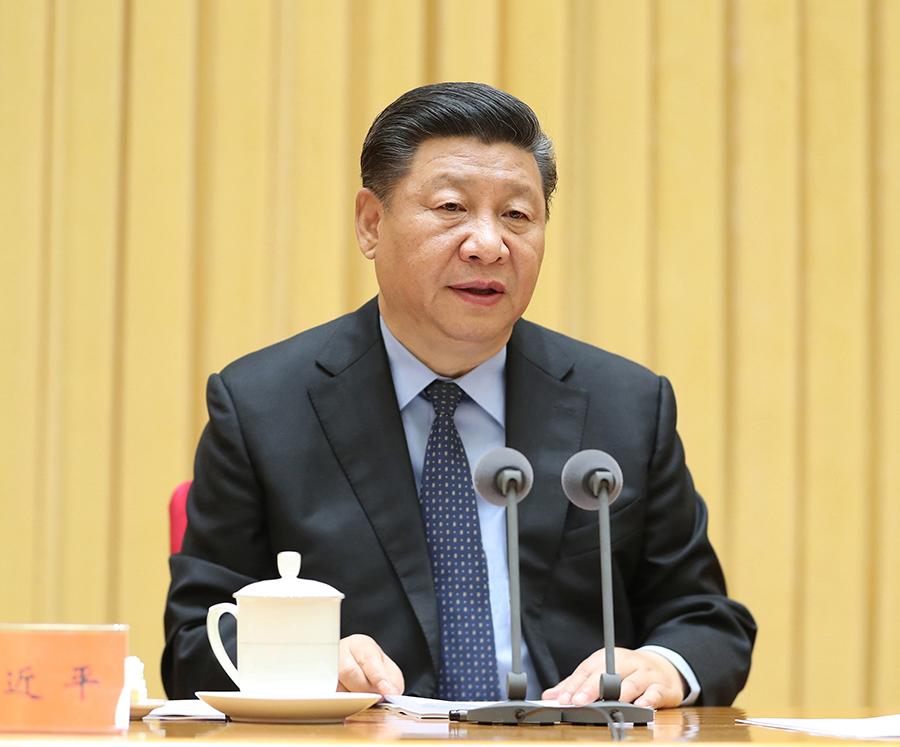

5月18日至19日,全国生态环境保护大会在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。新华社记者 王晔 摄

“坚持人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”“良好生态环境是最普惠的民生福祉”“山水林田湖草是生命共同体”“用最严格制度最严密法治保护生态环境”“共谋全球生态文明建设”……

在近期召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记发表重要讲话,对推进新时代生态文明建设提出必须遵循的六项重要原则。

站在人类发展的高度,从长期实践中总结形成的“六大原则”,是习近平生态文明思想的精髓。

1.坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,让自然生态美景永驻人间,还自然以宁静、和谐、美丽。

眼睛是身体中重要而又脆弱的器官之一。在习近平眼里,生态环境就是经济社会发展全局的“眼睛”。

2015年3月,习近平在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时强调:“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境。”

这一生态环保的“金句”,反映了习近平对环境保护一以贯之的坚决态度。无论国内考察调研还是参加国际会议,习近平常常用这句话反复强调生态保护之重,他反复警示世人,“生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存”。以“眼睛”“生命”为切入点,形成了“坚持人与自然和谐共生”这一重要原则。

2.绿水青山就是金山银山,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,给自然生态留下休养生息的时间和空间。

2005年,时任浙江省委书记的习近平在余村考察时,提出“绿水青山就是金山银山”,强调不以环境为代价去推动经济增长。“绿水青山就是金山银山”,成为习近平关于生态文明建设最具代表性的又一“金句”。

2013年,习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学回答学生提问时,对这一重要论断进一步作出阐述:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”

这一重要论述深刻阐明了生态环境与生产力之间的关系,饱含尊重自然、谋求人与自然和谐发展的价值理念和发展理念。从一域到全省,从一省到全国,这一重要理念逐渐深入人心,有力推动了生态文明建设的发展。

3.良好生态环境是最普惠的民生福祉,坚持生态惠民、生态利民、生态为民,重点解决损害群众健康的突出环境问题,不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

短短1句话,65个字,“民”出现了5次!这足以显示人民在习近平心中有多重要!

生态环境与人民生活息息相关。“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”,2013年,习近平在海南考察时,就对当地发展提出明确要求,“希望海南处理好发展和保护的关系,着力在‘增绿’、‘护蓝’上下功夫,为全国生态文明建设当个表率,为子孙后代留下可持续发展的‘绿色银行’”。

2014年,习近平参加十二届全国人大二次会议贵州代表团审议,当谈及一些城市空气质量不好的问题时,习近平坚定表示:“我们要下决心解决这个问题,让人民群众呼吸新鲜的空气。”

在今年5月举行的全国生态环境保护大会上,习近平再次强调“要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域”——打赢蓝天保卫战,还老百姓蓝天白云、繁星闪烁;深入实施水污染防治行动计划,还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象;全面落实土壤污染防治行动,让老百姓吃得放心、住得安心;持续开展农村人居环境整治行动,为老百姓留住鸟语花香田园风光……

“为民”这一原则,在习近平心中重如山岳。

4.山水林田湖草是生命共同体,要统筹兼顾、整体施策、多措并举,全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。

生态环境系统是一个复杂庞大、各元素相互交织的整体系统,往往牵一发而动全身。只有打通彼此间的“关节”与“经脉”,通盘考虑、整体谋划,生态文明建设才能真正做到全方位。

2013年,习近平在十八届三中全会上作关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明时明确指出:“我们要认识到,山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树。”

“如果破坏了山、砍光了林,也就破坏了水,山就变成了秃山,水就变成了洪水,泥沙俱下,地就变成了没有养分的不毛之地,水土流失、沟壑纵横”,习近平对这个“生命共同体”作出生动阐释。

4年后,习近平对“山水林田湖”作为生命共同体的理念,又有进一步的拓展。在2017年7月中央全面深化改革领导小组第37次会议上,习近平在谈及建立国家公园体制时说道:“坚持山水林田湖草是一个生命共同体”,增加了一个“草”字,把我国最大的陆地生态系统纳入其中,使“生命共同体”的内涵更为广泛、完整。

5.用最严格制度最严密法治保护生态环境,加快制度创新,强化制度执行,让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

从生态文明体制改革总体方案到中央环境保护督察制度,从大气、水、土壤污染防治三大行动计划陆续出台到“史上最严”新环保法开始实施……

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明顶层设计和制度体系建设。污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有。

“只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障”,“让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线”,习近平的话掷地有声。

他强调,要深化生态文明体制改革,尽快把生态文明制度的“四梁八柱”建立起来,把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道。

把制度建设作为推进生态文明建设的重中之重,着力破解制约生态文明建设的体制机制障碍,充分表达了党中央推进生态文明建设的坚决态度,也牢牢抓住了生态文明建设的“牛鼻子”。

6.共谋全球生态文明建设,深度参与全球环境治理,形成世界环境保护和可持续发展的解决方案,引导应对气候变化国际合作。

拥有天蓝、地绿、水净的美好家园,是每个中国人的梦想,也是全人类共同谋求的目标,建设生态文明关乎人类未来。

凡益之道,与时偕行。党的十八大以来,在习近平的引领推动下,中国相继参与一系列国际环境治理行动,以负责任的态度和坚定行动,为全球绿色发展作出世所瞩目的中国贡献。

2013年10月,习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上演讲时强调:“我们不再简单以国内生产总值增长率论英雄,而是强调以提高经济增长质量和效益为立足点。事实证明,这一政策是负责任的,既是对中国自身负责,也是对世界负责。”

2015年12月,气候变化巴黎大会召开,《联合国气候变化框架公约》196个缔约方通过《巴黎协定》这一历史性文件,为2020年后全球应对气候变化作出安排。中国不仅是达成协定的重要推动力量,也是坚定的履约国。

“中国在‘国家自主贡献’中提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右,森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。”习近平坚定表示,“虽然需要付出艰苦的努力,但我们有信心和决心实现我们的承诺”。

这既是中国主动承担起的大国责任,也是对推动构建人类命运共同体作出的重要贡献。中国正以负责任的态度和坚定行动,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。