“山寨店”为何屡禁不止?逾7成受访者称处罚力度小

2018-06-12 23:42:20 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

原标题:81.7%受访者称遇到过“山寨店”

在“山寨店”买到假冒商品或服务,45.6%受访者会维权

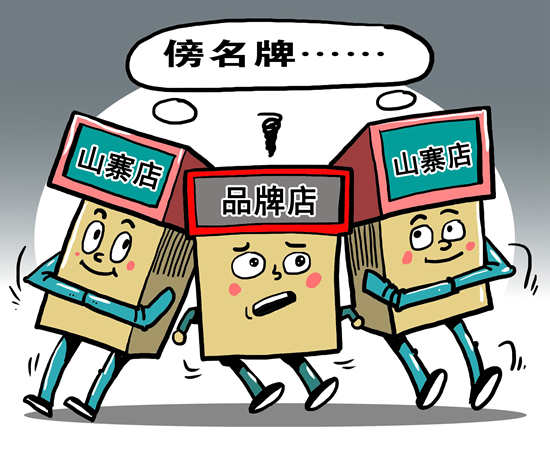

漫画:朱慧卿

如今,有很多品牌店因为其商品或服务品质好、有特色,得到消费者的广泛认可,迅速走红。不过,模仿品牌店的“山寨店”也随之而来,扰乱市场秩序。“山寨店”的招牌、包装等与品牌店很相似或完全相同,让人难辨真假,导致消费者花了同样的价钱却没享受到同品质的商品和服务。

上周,中国青年报社社会调查中心联合问卷网,对2012名受访者进行的一项调查显示,81.7%的受访者遇到过“山寨店”。如果在“山寨店”买到了假冒商品或服务,45.6%的受访者会维权,16.4%的受访者坦言不会,38.0%的受访者表示会视情况而定。“山寨店”屡禁不止,72.4%的受访者认为是处罚力度小,震慑力度不够,58.1%的受访者归因于维权成本高,消费者维权积极性低。对于减少“山寨店”,63.9%的受访者希望进行针对性立法,56.5%的受访者希望提高对“山寨店”的处罚力度。

81.7%受访者称遇到过“山寨店”

凌伟峰是杭州某私企的销售经理,他曾因为手机屏摔碎去找专卖店维修,结果遇到了“山寨”专卖店。“当时我看过两家专卖店,一家店要1200元,另一家要600元。两家店外观、装修看起来都差不多,考虑到价格,我在要600元的店修了,没想到这家是‘山寨店’,手机屏幕换得不好,而且我的手机因为被拆开,以后也不能在正规专卖店保修了。”凌伟峰说,他找到店铺理论,可对方拒不认错,“我觉得维权麻烦,就自认倒霉了”。

北京某外企员工程然(化名)去年春节给亲戚带礼物,买了一行李箱的北京某品牌糕点和烤鸭,结果到家才发现都是假的,味道差得很远,包装细节也与正规店的不同。“我大老远辛苦带回去不说,心意也没能表达好”。

调查中,81.7%的受访者称自己遇到过“山寨店”。77.3%的受访者感觉现在“山寨店”多,其中17.7%的受访者直言非常多。68.5%的受访者直言反感“山寨店”,15.2%的受访者表示并不反感。

中国消费者权益保护法学研究会副秘书长、中国消费者保护立法专家组组长李伟民表示,当下“山寨”现象严重,主要以著名商标、专利和著作的“山寨”为主,数量众多,种类复杂,扰乱市场和政治、经济、消费环境,未来数量还可能继续增多。

“我碰到过好多知名运动品牌的‘山寨店’。商标、货品外观乍一看和正品一样,但细看就会发现有很多不同。”中国人民大学新闻学院学生付宇彤说,她发现网上的“山寨店”非常多,不小心在“山寨店”买了假货,她会立刻要求店家退货。

调查显示,在“山寨店”买到假冒商品或服务,45.6%的受访者会维权,16.4%的受访者坦言不会,38.0%的受访者表示会视情况而定。交互分析发现,一线城市受访者遇到“山寨店”会维权的比例最高(53.1%)。

“山寨店”屡禁不止,72.4%受访者认为是处罚力度小

杭州电子科技大学学生许林(化名)认为,“山寨店”借着品牌店的好口碑,生产仿冒品,欺骗消费者,于正品商家和消费者都不公平,如果不能有效治理,有人就会觉得不遵守规则能获取更高利益,导致“山寨店”越来越多。

程然认为,“山寨店”敢明目张胆冒充品牌店,而且数量众多,除了有治理力度不够的原因,也与商家自身维权意识不高有关,“商家其实比消费者还清楚谁是真、谁是假,但是常常不主动维权,直到影响自身名誉了才站出来”。

付宇彤认为,“山寨”商品相对于正品,价格通常低很多,外观又相差无几,不少消费者还是很买账的。而且由于维权成本高,有的消费者发现买了假货会对自己说就当花钱买个教训,不去维权,助长了“山寨店”的气焰。

“山寨店”屡禁不止,调查中,72.4%的受访者认为是处罚力度小,震慑力度不够,58.1%的受访者归因于维权成本高,消费者维权积极性低,46.7%的受访者感觉正牌商家维权难度大,32.0%的受访者指出“山寨店”太多,管理困难。

李伟民表示,“山寨”产品目前确实有市场和需求,出售“山寨”产品的违法成本低、利润高,是不良商家经营“山寨店”的动力所在。虽然很多政府机构和部门对此都有监管的法定职责,但因职能划分不清晰、管理过程互相推诿,反而使得管理效果不佳。

63.9%受访者希望对“山寨店”进行针对性立法

付宇彤对记者说,买到“山寨”商品时,她心情非常差,与对方沟通退货很麻烦,不退又感觉窝火,纯属“花钱买不开心”。她认为,“山寨”现象在损耗消费者的信心,同时也可能打击正品商家的积极性,不利于市场健康发展。

付宇彤希望对“山寨”现象采取明确、有针对性的处理措施,让不良商家无空子可钻。“比如建立有效的日常监督体系,进行例行检查。相关部门要提高办事效率,让消费者维权更便捷高效,这会增加消费者主动维权的积极性”。

凌伟峰也认为,执法部门的办事效率影响消费者维权的意愿。“如果举报‘山寨店’后得等几个月的时间才有结果,会大大降低人们维权的积极性”。

许林希望,首先加大对“山寨店”的整治和处罚力度,增大“山寨店”生产销售仿冒品的风险和代价。其次,要让消费者提高维权意识,对商家形成有效监督。面对消费者举报,相关部门要及时处理,重视起来,不敷衍,才能鼓励消费者维权。

如何治理“山寨店”?调查中,63.9%的受访者希望进行针对性立法,完善管理,56.5%的受访者建议提高对“山寨店”的处罚力度,56.4%的受访者希望工商局及时处理举报信息,39.2%的受访者期待正牌商家提高维权意识,30.1%的受访者希望设立便捷有效的群众举报渠道。

“‘山寨’现象破坏和扰乱市场秩序,侵犯了消费者的合法权益,包括人身财产安全权、知情权、选择权。”李伟民认为,在信息社会和大数据时代的背景下,“山寨”现象更加不可避免,治理“山寨”现象最重要的是从源头做起。“中国需加快建立中国特色的诚信体系,要呼吁有关部门加快立法速度,填补监管空白。此外,有关部门要根据权力划分依法行政,治理‘山寨店’,尽可能地净化‘山寨’乱象,维护消费者利益。对经营者来说,依法登记、注册、经营,才能真正维持品牌店生命力。对于消费者来说,应联合起来,共同抵制‘山寨店’,维护自己的合法权益,也可选择公益诉讼的方式来维权。‘山寨’现象的治理需要国家管理层面下狠心整治,虽然路还长,但会逐步好转”。

参与本次调查的受访者中,生活在一线城市的占29.4%,二线城市的占47.0%,三四线城市的占19.5%,城镇或县城的占3.7%,农村的占0.5%。(记者 杜园春 实习生 陆安娜)