计算机“接纳”汉字,永远要感谢一个光辉的名字

2019-11-01 20:56:25 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

原标题:计算机“接纳”汉字,永远要感谢一个光辉的名字

追忆“最美奋斗者”、汉字激光照排创始人王选

11世纪,北宋的毕昇发明活字印刷,为推动世界文明的发展做出重大贡献;

900多年后,一位病弱的科学家,带领团队创造并应用世界上首个“汉字信息处理与激光照排系统”,再次掀起一场印刷业的“光电革命”,让古老汉字在信息时代焕发出年轻光彩。

今年国庆节前,他被授予“最美奋斗者”称号。在他去世的13年后,人们依然深深怀念这位可敬的科学家和师者——王选。

“一步40年”

敢为人先的科研历程

10月22日,为纪念王选院士、传承王选精神,北京大学计算机科学技术研究所(简称北大计算机研究所)正式更名为“北京大学王选计算机研究所”。

在热烈的掌声中,年过八旬的计算机研究所教授陈堃銶缓步走上讲台,以她一贯的低调和谦逊,为人们讲述那段她与丈夫王选并肩奋战的岁月。

北京大学王选计算机研究所命名仪式现场。图片均由受访者提供

20世纪70年代的中国,采用的仍是“以火熔铅、以铅铸字”的铅字排版印刷。在排版车间,捡字工人需在铅字架间来回走动,把文稿所需要的铅字一个个从架子上找出来。一个熟练工人每天要托着铅盘来来回回走上十几里路,双手总会因捡字而变得漆黑。

这种方式能耗大、劳动强度高、环境污染严重,且出版印刷能力极低,出书一般要在出版社压上一年左右。

据不完全统计,当时我国铸字耗用的铅合金达20万吨,铜模200多万副,价值人民币60亿元。而彼时,西方已率先采用“电子照排技术”,即利用计算机控制实现照相排版。

要跟上世界信息化发展步伐,汉字必须与计算机相结合,否则中国将难以进入信息化时代。

为改变这种落后状况,1974年,我国设立“汉字信息处理系统工程”,即“748工程”。这让当时在北大无线电系任助教、已病休10多年的王选,找到了奋斗方向。

当时,国外流行的是第二代、第三代照排机,但王选通过反复分析比较,认为它们都不具前途,且在当时中国存在巨大技术困难。他决定直接研制世界尚无成品的第四代激光照排系统,即在电脑控制下将数字化存储的字模用激光束在底片上感光成字、制版印刷。

这个重要决定,使日后的中国印刷业从铅板印刷直接步入激光照排阶段,跨越了国外照排机40年的发展历史。

研究汉字激光照排系统的首要难题,就是要将庞大的汉字字形信息存储进计算机中。然而,要让计算机接纳汉字,谈何容易。

英文仅26个字母,但汉字的常用字就好几千个,印刷中还有多种字体和大小不同的字号变化,要想在计算机中建立汉字字库,储存量巨大,与当时计算机水平完全不符。

如何用最少的信息描述汉字笔画?1975年,基于计算数学的研究背景,王选绞尽脑汁,最终想到用“轮廓加参数”的数学方法来描述字形。这一方法可使字形信息压缩500倍至1000倍,并实现变倍复原时的高速和高保真。汉字字形信息的计算机存储和复原的世界性难题被攻克。

1976年,王选的技术方案得到国家支持,“汉字精密照排系统”研制任务下达北大,王选成为技术总负责人。

如今,在北大西门附近的勺园,过去的佟府乙8号,仿佛还能看到38岁的王选正坐在柿子树下,拿着一柄放大镜,一遍遍地研究字模笔画,找寻让“汉字进入计算机”的秘密。过往的年轻学子们,很少人知道,一项震惊世界、刷新中国出版业历史的发明就诞生于此。

“当时人们很难想象,日本第三代还没有过关,忽然有个北大的小助教要搞第四代,还要用数学的办法来描述字形,压缩字形信息,都讽刺我是在玩弄骗人的数学游戏。”

多年后,回想当初,王选仍很感慨。但他始终坚信,“搞应用研究,必须着眼于未来科技发展方向,否则成果出来就已落后于时代,只能跟在外国先进技术后面亦步亦趋。”

“那会儿印刷界几乎没人相信他能做出来,各种冷嘲热讽,一个小助教,还患着病,这不是天方夜谭吗?有人说,你想搞第四代,我还搞第八代呢!”陈堃銶笑说。

现在,在车水马龙的中关村大街,方正大厦内的王选纪念陈列室内,人们还能看到王选当年查改字模信息的笔迹,A4纸上的符号密密麻麻。而这样的手稿,在他家中还有2200多页。

顶天立地

“告别铅与火、迎来光与电”

从北大西门进来,绕过华表,一座恢宏古建掩映在林木中。这里是北大档案馆,曾经的“748工程”会战组所在地。

1979年7月,王选带领团队在这里日夜奋战,经过几十次试验,终于用国产汉字激光照排系统输出了第一张报版样张。

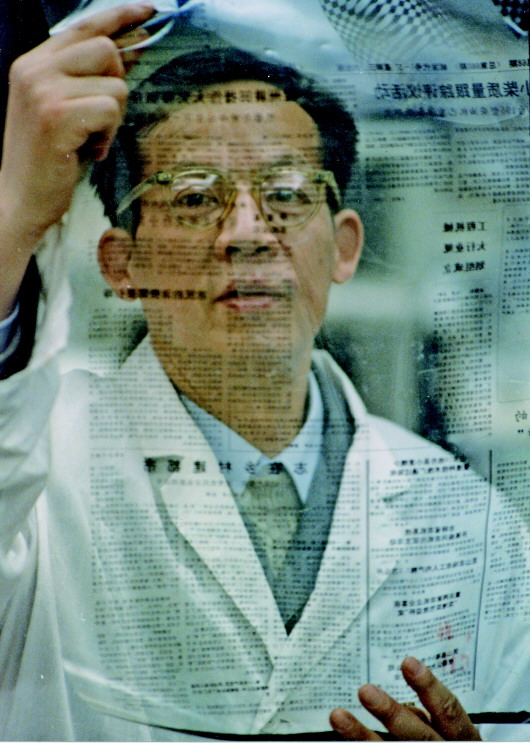

王选正在查看用激光照排系统输出的报纸胶片(1991年摄)。

在庞大的原理性样机旁,他拿起放大镜,仔细查看报样上的每一个字,随即笑着大声宣布:“成功了,非常完美!马上制版印刷!”

原理性样机做完后,别人劝王选:“你已经成功了,不需要再做下去了。”但王选认为,应用型科技成果一定要经得起市场考验,才能对社会有实际作用,“不能拿了国家的钱,只是做了一个实验”。他果断决定:要从实验室走出来,与国际厂商一争高低。

然而,他面对的却是内忧外患。

20世纪80年代初,引进高潮来袭,美、英、日等国的激光照排厂商纷纷来华,抢夺市场蛋糕。而国内几乎一边倒地主张引进,主要的报社、出版社和印刷厂都在使用国外的照排系统。

王选团队的研制条件也异常枯燥艰苦,团队只有一台国产计算机供全体轮流使用,因机器稳定性差,每次开关机都会损坏元器件,只能采取不关机办法,昼夜工作。

“那时,国产主机上没显示器、没软盘,程序和数据的输入都是手工把指令打在穿孔纸带上,一个字一个字地抠,再输入到计算机里,打错了还得在纸带上补窟窿,做得很慢,非常非常困难。”陈堃銶回忆。

是临阵退缩,还是决战市场?

“高科技产业要做到顶天立地。”王选对团队研究人员说,“如果将来市场都被外国产品占领,我们的成绩只等于零。”

抱着背水一战的决心,自称“在骂声中成长”的王选,带领100多名从全国调集来的业务骨干,与多个协作单位联合攻关,攻坚克难,持续创新。

起初,用户、协作单位在试用国产系统过程中,各种问题层出不穷,令人心惊。陈堃銶记得,在某个单位试用时甚至有一台照排机一天就出现了8次故障。在巨大压力下,王选每天拼命工作,没有任何假期周末。

最终,在国家和北大支持下,在科研团队、协作单位、用户等多年的艰苦努力下,一代代国产激光照排系统破土而出,不断优化,推广应用,最终享誉海内外。

骂声终于被赞扬声替代。20多年间,王选带领团队先后研制出了八代激光照排系统产品。一场“告别铅与火、迎来光与电”的印刷革命席卷而来。至20世纪90年代初,国内99%的报社和90%以上的书刊出版社和印刷厂都甩掉铅作业,全部用上了激光照排系统。此前来华销售照排系统的外国公司纷纷退出中国市场,国产系统大获全胜。而我国书刊的平均出版周期从300多天缩短到100天左右,整个报业的排版能力增加了几百倍。

2001年,中国工程院颁发“二十世纪我国重大工程技术成就”评选结果,“汉字信息处理与印刷革命”仅以一票之差位居“两弹一星”之后。2002年,65岁的王选荣获国家最高科学技术奖。

“1975年到1993年这18年中,我一直有种‘逆潮流而上’的感觉,这个过程是九死一生的,哪怕松一口气都不会有今天的成功。”在一篇文章中,王选曾这样写道,“我们坚信告别铅与火是一场革命,是社会需要的,于是不满足已有结果,追求精益求精、锲而不舍的精神,再艰苦再吃力也要干下去。”

甘为人梯

爱才如命的“暖心”师者

“看到年轻人出彩”,是王选最高兴的事。他曾得意地说:“我的学生会在很多方面超过我,但是唯有‘爱才如命’方面,恐怕难以超过我。”

56岁,时任北大计算机研究所所长的王选宣布自己创造高峰已过,退出科研一线,开始全力支持和培养年轻一代。

王选认为,要培养和吸引人才,就要把年轻人推到“最前沿的需求刺激的风口浪尖上”,让其充分发挥才干。他鼓励年轻人“异想天开”,不迷信权威,放手让他们在一个个重大项目上担当重任,并告诫他们:“不能把获奖、发文章作为目标,而应有持续奋斗、不断创新,最终使高技术产品在市场上雄踞榜首的决心”。为支持年轻人研究,他还专门设立“王选科技创新基金”。

王选的学生、后来继任北大计算机研究所所长的肖建国,在王选鼓励下,开始研究我国第一个大屏幕报纸组版系统和彩色出版系统。他说:“王老师让我敢于想前人所不敢想、做前人所不敢做的事。他的鼓励伴随我走过道道难关,将研究成果转化为生产力,让社会承认自己的价值。”

对年轻人,王选“如慈父般温暖”,不仅为他们创造有利的研究环境,在生活中的关心也润泽无声。一有时间,他就到各机房串门,和大家聊天,了解每个人的爱好特长、家庭情况等;经常自己出钱给他们买食品和营养品;悄悄地为他们解决配偶调动、职称晋升等问题,还集资购房为大家改善住宿条件。

不遗余力的提携、支持和鼓励,极大激发了年轻人的创造才能,一系列新成果纷纷涌现,一批技术骨干也迅速成长起来。

在人们眼中,王选性格温和,谦逊简朴。他不喜欢别人称他“汉字激光照排之父”“当代毕昇”,反复声明“这是集体荣誉,不是一人之功”;即便后来担任多项职务,他最常用名片上的头衔也只有“教授王选”。有人称他“首长”,他开玩笑地伸出手:“我是这手掌!”

王选与妻子陈堃銶一起查看汉字激光照排系统输出的排版胶片。(1994年摄,资料照片)

陈堃銶说,过去,王选穿着简单随意,激光照排系统出名后,由于各种接待任务,才给他添置了西服。

20世纪90年代,身为我国为数不多的“三院院士”、方正控股有限公司董事局主席,王选和陈堃銶仍住在一套74平方米的单元房里,一住就是10多年。

王选的司机马光亚记得,王选的一块旧手表经他手换过三次表带,后来表盘上的两个刻度都掉了下来,王选还坚持要修,最后一直戴到他去世。“他常戴的一副眼镜,磨损得也非常厉害,别人劝他换一副,他也不舍得。”

多年来,王选获得的所有奖项的奖金几乎都投入到科研或各种募捐中。外出开会主办方赠送的各种纪念品,他回来也都全部捐给单位,嘱咐到年底开联欢会时给员工抽奖用。

王选生前的秘书丛中笑认为,德行高尚是王选成功的关键,“他幽默可爱、真诚坦率,总能把周围人逗笑,很睿智,也很有人情味,处处为别人考虑”,“王老师是一个‘大写’的好人,我跟他走了一路,觉得自己也仿佛重新活了一遍”。

然而,多年的拼命工作最终还是拖垮了王选的身体。2006年2月13日,在与病魔顽强斗争5年后,69岁的王选溘然长逝,永远离开了难舍的事业和亲人。

确诊癌症后的近2000天,豁达顽强的他像科学攻关一样对待疾病,强忍着剧痛参加了340多次会议活动,撰写了11万字的文章,约谈了500多人次。

“王选老师是一名伟大的科学家。”在北大,中国科学技术协会名誉主席韩启德院士感慨说,如果没有汉字信息处理与激光照排系统,汉字就无法如此便捷地走入数字化时代,这项发明对中国乃至人类的文明发展都产生了重要影响,“我们的时代是一个需要王选精神的时代。”

“半生苦累,一生心安。”现在,在书籍中、报纸上、键盘的敲击中,我们似乎还能感受到一个至真至诚的科学家临别之际的殷切希望——

“我对国家的前途充满信心,21世纪中叶中国必将成为世界强国,我能够在有生之年为此做出一点贡献,已死而无憾……年轻一代务必‘超越王选,走向世界’。” (部分历史资料参考《王选传》)(记者 魏梦佳)