银行“鬼故事”接近尾声 反击时机成熟

2018-08-25 22:37:24 信息来源:证券市场红周刊 发布者:isen点击量:

文/ice_招行谷子地

银行业从2012年开始就不停地有人在讲“鬼故事”,从第三方支付到P2P,从表内坏账到表外资管,持续多年从未停止,银行被戴上“大烂臭”、“吸血鬼”的帽子。但是,随着时间的推移,很多“鬼故事”已经或正在被证伪。

银行作为A股市值占比最高的行业板块,近几年虽不乏招商银行(27.70 +1.47%,诊股)这样的明星股,但整体被严重低估的窘境并未因此改变。即使是招行目前8.88PE的估值相对于世界其他国家的优秀银行也是远远被低估的,更不必说大量系统重要性银行被给予了破产清算的估值。

当前,银行板块整体平均估值到了0.8PB、7PE左右。银行的持续低估状态就如同一堆浇满油的干柴,欠缺的只是那几个引燃它的火星。最近中国银行(3.53 +0.86%,诊股)业正在起变化,我已经看到几颗可以引爆整个银行板块的火星,足以从估值面、基本面和资金面三方面助推银行板块发起反击。

银行估值变化出现新趋势

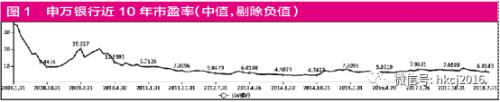

不论是和过去10年银行指数的估值历史相比(图1)还是和国外的同类银行相比(表1),目前银行业的市盈率都明显处于底部区域。不过,长期以来压制银行估值的“鬼故事”如坏账、房地产崩盘和近期的金融去杠杆等,现阶段出现了一些新的变化趋势。

首先是不良率,由于国内银行采用的是5级分类的不良分类方法,其中第四级,关注类贷款具有一定的可操纵空间,之前的浦发银行(10.30 +2.28%,诊股)成都分行就是通过把大量的不良贷款藏在关注分类中来美化报表的。因此,我们在考察银行的不良贷款时可以考虑用“广义不良率”(不良率+关注率)来衡量不良披露的可信度。另一个比较常用的指标是不良贷款的偏离度,不良贷款的偏离度=逾期90天贷款余额/不良贷款余额。目前看,超过一半的上市银行该指标是小于100%的,只有极个别上市银行的不良偏离度比较大。

根据银保监会刚刚发布的银行业二季度不良报告,截止到6月底,银行业的整体不良率是1.86%,比第一季度末的1.74%上升了12个基点,但与5月的1.9%相比,已下降4个基点。这种不良率上升的趋势主要是银保监会要求部分银行尽快解决不良偏离度偏高的问题,对于不良资产要尽快暴露。而且从不良率的变化趋势看,不良率的大幅增长主要出现在农商行体系,上市银行的不良率则呈稳中有降的趋势。所以,虽然极个别银行不良数据含有水分,但多数上市银行,特别是以四大行和招行为首的优等生,其不良数据还是经得起时间考验的。

其次是房地产调控,房地产贷款一直是银行的优质资产,以高收益低不良著称。现在房地产严监管条件下投资者首先担心的是房地产价格崩盘会不会引发银行抵押物减值,以及是否会影响银行的营收等。不过,就此进行讨论之前首先需要明确的是房地产业在我国经济中确实属于支柱产业,不仅在中国,在欧美等多数发达国家也是如此。因此,我国目前出台的一系列房地产调控政策不是为了打垮房地产业,而是为了控制当前房价的资产泡沫,促进行业健康发展,投资者大可不必担心房价崩盘。

至于调控后房地产信贷业务是否会大幅萎缩,是否会影响银行营收等问题,只要看看房地产信贷业务占整个银行贷款的比例就可以知道。选取建设银行(6.80 +1.64%,诊股)、兴业银行(15.40 +1.85%,诊股)、招商银行为样本,参考2017年年报数据不难看出,房地产贷款占银行总贷款的比例并不高,在3%~7%左右,并且对比2016年和2017年的年报也没有明显的萎缩(表2)。所以,现有的房地产调控不足以对银行营收产生显著影响。

三大利好降低同业负债、揽储、存款负债成本

基本面方面,银行业也出现了三大利好变化。首先,银行业的营收主要在于利息收入和非息收入,央行在7月初频繁表态给下半年的银行间流动性定调为合理充裕,这相当于给整个市场的流动性环境来了个180度的大转弯。这一转变是整个银行业基本面转变的核心因素。其直接结果是银行间拆借利率从7月份开始连续跳水,短期利率从月初的4.2%跳水到现在的2.8%左右,短端不到一个半月跳水了接近150个基点。

流动性充裕最直接的结果是降低了银行间同业负债的成本。去年被同业负债利率不断攀升折磨得痛不欲生的股份制银行,今年下半年负债成本会得到根本性扭转。同时,这种变化正通过大额存单等通道向存款负债传播。因此,整个银行的负债成本有望在下半年出现较明显降低,特别是对于股份制银行。负债成本的降低能很大程度改善银行全行业利息收入水平,对基本面构成极大利好。

基本面第二个有利变化是大量打着P2P旗号进行非法金融活动的平台批量倒闭。这深深地教育了投资者,高收益对应的高风险是多数人不能承受的。这些平台的倒闭,使得更多的群众愿意将资金重新放到银行主导的理财产品甚至存款上来。这一方面可增加银行理财产品销售带来的非息收入,另一方面也降低了银行揽储的成本。

第三个有利变化则是银保监会出台了一系列对T+0理财产品和货币基金的规范。一方面平衡了货币基金在流动性风险和收益之间的关系,另一方面也规范了各种宝类产品不合理的畸高利率。随着银行间拆借利率大幅走低,未来货币基金的利率走低已不可避免。随着货币基金收益的走低以及T+0限额的限定,银行存款的安全收益性价比会明显提升,而作为流动性管理工具的银行活期储蓄其流动性管理的优势将得到强化。这些因素都有助于银行降低存款负债的成本。

新增活水有望点燃银行股

股价短期走势受资金面影响很大,因此,最终点火的很可能是资金面的活水特别是新增资金。目前就银行板块而言,存在四方面外部资金配置需求。

第一,部分理财溢出资金。前文提到,近期随着银行间流动性充裕,P2P平台成批倒掉,理财产品和货币基金的收益下降很快。从原来P2P平台和各种宝撤出资金中有一部分不能满足银行现有理财产品所提供的收益,可能会溢出到跟股票市场挂钩的各种理财或基金中去,或者干脆自己亲自操盘配置股票。在这些配置需求中,银行风险低、分红高、估值低的特性可能会吸引部分资金的目光。

第二,养老金。截至6月底,地方基本养老金委托投资的资金已有3716.5亿元到账并开始投资。与一季度相比,资金到账速度加快,一季度新增到账资金335亿元,二季度新增到账资金650亿元。目前,地方基本养老金委托投资总金额已达5850亿元,并且还有至少1300亿元的资金正在路上。养老金作为中国股票市场未来长期的投资力量,其选股标准必然以低估蓝筹为主。作为两市权重最大行业板块和中国最挣钱的行业,银行类股票必然是养老金配置的重点。

第三,沪深股通渠道进入中国A股市场的资金。这一部分资金在A股正式加入MSCI指数后更是呈加速流入状态。受A股被纳入MSCI国际指数的效应影响,二季度北上资金净流入规模整体骤增,并在5月份达到今年以来的最高值,4月、5月、6月分别净流入386亿、508亿和284.9亿元。而且,这部分资金对低估的银行股更是青眼相加。

以7月为例,北上资金主要流向了金融股和周期股。当月,获北上资金加仓超过1000万股的沪股通标的中,有13只银行股,4只非银金融股,合计占比近四成。如银行板块的龙头招商银行,沪股通资金今年以来不断加大对其筹码收集。沪股通持股比例从年初的占招行A股的1.6%,增加到约2.2%。目前沪股通持有招行A股数接近4.5亿股,已接近国内基金持有的招行A股市值。MSCI9月3日要将A股的权重从2.5%提升到5%,而罗素指数也宣称下个月考虑纳入中国A股,如果罗素真的纳入A股,长期将给A股带来上千亿美金的增量资金。相信未来几个月,外资借道沪股通大举布局银行股将水到渠成。

第四,国内股票型基金整体严重欠配银行板块。按银行股在沪深300中的权重看,银行股的权重应在15%以上。但据国内基金公司披露的半年报,整体对银行全行业的配置权重只有基金整体市值的4%左右。如果考虑到其中还有大量的被动型基金持有银行股,主动型基金对银行的配置基本为零,这极不正常。随着银行基本面不断改善,国内基金经理对于银行近乎偏执的极端态度必然会被纠正。未来国内基金对银行的补仓可能会带动银行股出现报复性行情。

银行作为现代经济的基础,会如实地反映经济荣枯情况。中国作为世界公认最具活力的超大型经济体,其银行业的估值如此之低对于广大价值投资者是难得的投资良机。相信随着银行业一系列新变化,其反击的时机已经具备,星星之火可以燎原。