再见23倍!小米CDR定价颠覆A股估值!

2018-06-18 22:32:49 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

CDR发行正如火如荼地展开。周五晚证监会与交易所又发布不少“上市新规”配套文件,小米CDR也确定明天上会。

18年上市新规对A股的影响是怎么强调都不过分了。小汪@并购汪@添信资本甚至认为不少人低估了上市新规对A股的影响。最近几天就有社群小伙伴问,能不能再详细分析上市新规对A股有多大影响。

小汪@并购汪@添信资本今天就说一点:小米CDR的定价。

CDR的定价将是上市新规工作的重中之重,甚至可被视为“定向注册制”改革的第一大攻坚战。

试点企业发行定价,对A股的影响是全面的、彻底的。以后新股发行还会是简单粗暴的“23倍历史市盈率”吗?打新股还会不会有“无风险收益率”?A股估值体系与投资观念会不会扭转?答案全似乎在于试点企业发行定价改革。

关心以上问题的人,关心A股的人,对A股定价的改变这一问题不可不知。

01

IPO定价的三角博弈

新股发行定价的模型可被看做“发行人-一级投资者-二级投资者”之间的三角博弈。博弈情形可以分如下几类:

情形一:一级定价低于二级定价

如果一级市场投资者在认购新股时给予企业的估值水平是较低的,那么企业增发同比例的股份,能募到的金额较低。这相当于企业“吃亏”了。

这种情况下,如果二级市场投资者给予企业更高的估值水平,那么上市首日企业股价会大涨。认购新股的一级投资者在上市首日即可获得高额回报。

市场上有个老故事流传广泛。百度在2005年8月5日在纳斯达克上市,上市首日涨幅为354%。百度为何首日涨幅惊人?据说投行认为美国投资者不熟悉中国互联网发展,劝说百度接受较低的发行价。结果百度发行价定得不高,上市首日就大涨。

百度首发价格为27美元/股,上市首日开盘价为66美元/股,首日收盘价为123美元/股。对应首发价格,百度估值仅为8.64亿美元。由于IPO时估值水平过低,百度融资金额仅为1亿美元。

情形二:二级定价低于一级定价

如果一级市场投资者非常看好企业,给予企业过高的估值水平,那么企业在IPO时可募集更多资金。

但是,如果一级投资者给予企业的估值水平显著高于二级投资者给予的估值水平,企业上市不久可能出现股价微涨或“破发”的情形。

Facebook于2012年5月上市,首发价格为38美元/股。按发行价格计算,Facebook市值约为812亿美元。对应2011年净利润,静态PE倍数约为81倍。

Facebook上市首日收盘价为45美元/股,第二天收盘价为34美元/股。也就是说,Facebook上市第二天就破发。

这说明Facebook的IPO估值水平是显著高于二级市场估值水平的。Facebook在刚上市之处,变现模式受到市场质疑,关键在于Facebook主要依赖广告收入,但是广告的转化率相较其余互联网巨头更低。

一直到2013年8月,Facebook的股价才回到了38美元/股的价位。这说明,如果认购首发新股的投资者没能在上市首日卖出股份,起码要浮亏1年多。

这一三角博弈中,一级投资者吃了亏,但企业占了便宜。

不过,股价低迷只是暂时的。等到Facebook充分证明价值之后,股价也就一飞冲天。

目前Facebook市值已达到5669亿美元,TTM PE倍数为31.76倍。

情形三:一二级估值水平相差不大

一二级市场估值水平接近是一种理想情形。这说明三角博弈中没有人吃亏,每个人都获得了公道的价格。如果一二级估值水平接近,那么企业上市后股价就不应当有大的波动,会平稳运行。

理论上,这种现象出现说明市场是有效的。但这种理想情形现实中又是非常少的。

什么样的发行制度是好的?小汪@并购汪@添信资本发现,不少人认为,好的发行制度意味着一二级市场估值水平接近,企业上市后股价平稳运行。

A股发行制度历经修改,似乎是在寻找一种完美模式。这种完美模式里面,三角博弈里没有人吃亏。

但A股IPO这么多年来又是什么情形呢?为何A股IPO距离目标中的完美模式越来越远呢?

02

市盈率管制时代:2004年至2009年

A股IPO多年以来采用“询价制”。询价制的意思是发行时根据市场投资者的报价得出IPO价格。询价制最早可追溯到2004年的《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》。这一文件确立了A股IPO询价制的基础。

该文件还确立了A股IPO的定价方式。文件指出:发行人及其保荐机构公告发行价格和发行市盈率时,每股收益应按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。

A股IPO历来强调企业的盈利能力,把盈利指标摆在突出地位。那么,在IPO的时候,市盈率指标就可以作为企业估值水平高低的判断依据。

但是,有点金融常识的小伙伴都知道,市盈率指标很多时候是不可靠的。比方说,企业是亏损的时候,如何使用市盈率指标?当然,A股IPO从来是拒绝亏损企业的。

如何正确地使用市盈率指标也是问题。分析师给企业定价的时候,往往采用收益法估值,先确定企业预期的盈利,然后再给予企业预期的市盈率,最终得出企业合理的现价。但是,根据该文件,A股IPO定价时要披露的反而是静态市盈率。

根据静态市盈率定价会有什么缺陷?如果企业正处于高速发展期,那么根据历史业绩与静态市盈率定价无疑是吃亏的。

这一时期,A股IPO还有一条“潜规则”没有写在明文规定中。根据监管的窗口指导,A股IPO的首发市盈率不得高于30倍。

原本按照静态市盈率定价,高速发展期的企业已经会吃亏。IPO再设定30倍历史市盈率倍数,越是高速发展的企业越会吃亏。

不过这一潜规则当年似乎没引来太多争议。由于种种原因,当时中国最高速发展的企业,比方说百度,普遍到海外上市去了。这一阶段在A股IPO的大部分企业来自稳定性较强的传统行业,采用历史市盈率倍数也是较为公平的。

03

市盈率管制放开年代:

2009年至2012年

3.1

市盈率管制放开与“三高”迷思A股IPO的市盈率管制在2009年被放开了。证监会于2009年发布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》。该文件指出,在新股定价方面,完善询价和申购的报价约束机制,淡化行政指导,形成进一步市场化的价格形成机制。

2009年还有一件大事,创业板正式开闸。2009年是A股改革的一个重要年份。那一年A股进行了非常多有益的探索。也是从那一年起,A股IPO的市盈率管制被放开。

2009年7月,原本因为市场异动问题被暂停的IPO重启。根据WIND统计,2009年7月至2012年11月的882家IPO,平均首发市盈率倍数为49倍。2011年的新研股份(7.54 -5.51%,诊股)首发市盈率为151倍,创最高纪录。2012年11月的浙江世宝(4.98 -4.23%,诊股)首发市盈率为7倍,创最低纪录。

这一阶段的A股IPO也引来较大争议。突出的现象是A股IPO“三高”,也就是“高发行价、高市盈率、高募资额”。

这一阶段为何A股IPO体现出“三高”,值得深思。理论上,市盈率管制被放开后,IPO将更为市场化。发行市盈率普遍高是市场化的体现吗?

要探究IPO高市盈率的原因,可以从IPO定价程序设计入手。

根据2010年版的《证券发行与承销管理办法》,A股IPO这么定价:

IPO向特定机构投资者询价,从而产生发行价格;

询价分为初步询价与累计投标询价两个阶段。初步询价阶段先确定发行价格区间,累计投标询价阶段在价格区间内确定发行价格。

中小板、创业板公司可在初步询价阶段后就确定发行价格,不再进行累计投标询价。

只有在参与初步询价并提供有效报价的询价对象才能参与累计投标询价与网下配售。

参与网下配售的投资者不可参与网上发行。

如果机构投资者参与网下配售,那么报价不可太低。如果报价太低,以至于报价落在初步询价确定的价格区间之外,就会失去配售资格。为了获得更高的获配可能性,网下投资者可能会有动机提高报价。这样就推高了IPO价格。

从常理来看,机构投资者为了中签而提高报价是不理性的。常识告诉我们,如果IPO价格太高,新股上市后“破发”可能性也就更高。这样一级投资者亏损的概率更大。

那么网下投资者为什么还有动机提高报价呢?这就和A股悠久的“炒新”穿透脱不开关系了。

新股上市首日往往会被爆炒。这意味着打新股可获得较高的“无风险回报率”。因此每次IPO总会引来大批资金打新。从A股诞生以来,A股就有“炒新”的传统。

A股为何有“炒新”传统?原因很多。投资者往往认为新上市的公司基本面更好,但A股IPO历来有节奏管控,新股往往被视为“稀缺资源”,引来很多投资者认购。新股刚上市,IPO前老股仍被锁定,仅有IPO新股无锁定期限制。“盘小好炒作”的道理大家都懂。

网下投资者提高报价,逻辑建立在A股“炒新”的基础上。但如果市场风格逆转,这个逻辑的基础就不存在了。这就是后来发生的事情。

3.2

风格切换,破发潮涌现到了2010年5月,市场出现一股IPO“破发潮”。2015年6月发行26个新股,其中9个上市首日“破发”,全部新股上市首日涨幅算数平均值为12%。

A股IPO为什么出现破发潮?大的市场背景是股指低迷,但IPO“三高”现象也脱不开关系。2011年5月发行的新股,首发市盈率算数平均值为58倍。

直觉告诉我们,如果IPO破发现象常见,那么网下投资者以后报价就会更为甚至。我们应该看到IPO发行市盈率有高有低。

这一阶段,A股出现好几次IPO破发潮,分别是2011年6月、2011年9月、2011年12月、2012年3月、2012年7月。2009年至2012年A股IPO家数为882家,上市首日股价下跌的有143家,占比为16%。

同时,这一阶段A股首发市盈率的均值也在不断下降。这说明市场正在发挥调控作用。

但是这一时期的A股发行制度仍引来不少怨言。IPO破发意味着新股上市后很长一段时段都会股价低迷。那么买了新股的散户很容易被套牢。打新的无风险收益率失去后,散户也会有不少怨言。

04

2013年:IPO冰河期

2012年11月,A股IPO暂停。本次暂停一直持续到2014年1月。整个2013年,没有一例A股IPO。2013年仅有的两支新股美的集团(56.28 +0.90%,诊股)、浙能电力(4.99 -0.80%,诊股)都是“吸收合并”。

2013年是IPO冰河期。大的市场环境是“钱荒”导致资金面异常紧张。

也就在2013年11月,A股“注册制”改革正式启动了。根据十八届三中全会的精神,证监会发布了《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》。文件的重点是为A股注册制改革奠定基础。

在A股IPO定价方面,文件提出如下举措:

改革新股定价方式,发行人可与券商自主协商确定发行价。

网下询价环节中,报价最高的10%部分需被剔除。被剔除的申购份额不得参与网下配售。

允许符合条件的个人投资者参与网下询价与配售。

如果发行市盈率超过同行业上市公司均值,需进行风险提示。

如果上市后跌破发行价,大股东需延长锁定期。

文件一方面提高新股发行定价的自由度,另一方面通过“剔除最高价”、“延长锁定期”等方式治理IPO“三高”问题。

05

2014年至今:发行市盈率

23倍隐形红线

2014年1月,IPO再次重启。但与投资者“久别重逢”的IPO制度却更加让人看不懂了。

首先,沪深交易所修改上市规则,对新股发行首日设定44%涨跌幅限制。

其次,从2014年6月开始,新股发行市盈率被设置23倍隐形红线。

也就是从这一时期开始,A股IPO出现独特的“连板”现象。无论是什么新股发行,上市首日后都会连着几涨停板(除非是国泰君安(16.41 -0.97%,诊股)这样的特例)。

这一时期的IPO连板现象也是必然的。

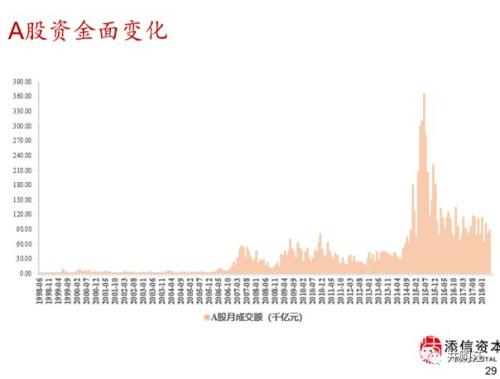

A股资金面在2014年底有了惊人的变化。A股月成交额在2014年11月为8.84万亿元。但在2014年12月,A股月成交金额就达到了18.02万亿元,涨幅为104%。以2014年年底为时间节点,A股资金面有了根本变化。2014年年底之前,A股月成交金额均值在4万亿元左右。但在2015年9月之后,A股月成交金额均值保持在10万亿以上。

另一方面是A股IPO家数与发行市盈率被管控。新股供不应求,“价格”还低,受到资金追捧也不奇怪。

这一时期的IPO三角博弈与文章开头提出的“情形一”类似。对于好公司来说,被认为设定23倍发行市盈率红线,意味着IPO估值被压低。对于企业来说,避免损失的方面是压低IPO融资规模。

但我们也可以反过来思考。每个新股都能拿到23倍发行市盈率,意味着每个新股都有这么高的价值吗?如果企业质地平庸,只不过因为运气乘上了A股IPO的风,那么得到23倍市盈率也是被高估了。

发行市盈率被一刀切就会产生这样的结果,好企业被低估,平庸的企业反而被高估。

短期来看,23倍市盈率红线让投资者获得了很多好处。一级市场的投资者可以获得安全的无风险回报,投资成功在于是否中签。A股IPO设置了一套“网上网下回拨”机制。机制设计的核心,是让更多的散户参与打新,千万不错过打新连板盛宴。

但是,市场价格机制被扭曲的长期伤害是可怕的。在市场资金面好的时候,新股上市后由于流通盘小的原因,股价不太容易塌下去。如此反而助长了散户炒作次新股的风气。

但我们知道,价格长期回归内在价值。如果某支新股实际上不值23倍PE呢?等到市场资金面不好的时候,如果出现次新股业绩变脸等事件,股价有闪崩风险。IPO前老股批量解禁更是市场不可承受之重。

06

上市新规:打破IPO定价规则

6.1

A股IPO传统估值对小米才是“市梦率”2018年A股发行制度大修。可能很多人将近期一系列新规称为“CDR新政”。但小汪@并购汪@添信资本将其称为“上市新规”。

本次A股发行及上市规则修订,绝不仅包括CDR,也绝不是只为了几家独角兽。这是A股制度系统性修订的体现。

2018年上市新规的核心要义为,修改企业公开发行及上市门槛,符合条件的新经济企业可不适用盈利指标。这就打破了A股多年来侧重盈利性的传统,解决了新经济公司登陆A股的障碍。

既然盈利指标被拿走了,A股以前的IPO定价规则也就不适用了。如果试点企业历史业绩亏损或者是历史盈利极低,怎么还能适用历史市盈率倍数呢?

上市新规发布后,小米为首家申请发行CDR的企业。小米就是历史业绩亏损的典型。2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-3月,小米实现的净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元和-70.27亿元。截至2018年3月31日,公司的净资产为-1,280亿元,累计亏损为1,352亿元。

对于小米,历史市盈率指标无疑是不适用的。

即使要用历史市盈率指标,也要将优先股公允价值变动的损失剔除,得到调整后的净利润数据再来计算历史市盈率。

在扣除优先股公允价值变动影响以后,小米最近三年一期真实的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

那么问题来了,小米2017年调整后的净利润为39.45亿元,那么按23倍市盈率红线,小米首发市值907亿元?

小米上市,市场争议的是小米能否估值千亿美元。按千亿人民币估值买小米股份,这才叫“市梦率”。

6.2

试点企业怎么估值?上市新规之后,试点企业如何估值就成了A股头号难题。真是让人唏嘘,多年以来A股发行定价制度原地踏步,竟然连新经济企业如何定价也成了难题。

关于试点企业怎么估值,我们先来看监管文件。

周五更新的《证券发行与承销管理办法》规定:发行人尚未盈利的,可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息,应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。

在上市新规一系列文件中,我们能看到关于试点企业估值定价的条文也就这么多。

对于这个条文,相信小伙伴们要提出的问题是很多的:

如果采用市销率、市净率倍数,是采用静态倍数,还是采用动态倍数?

新经济公司业务模式较新,无同行业可比公司,如何确定估值倍数合理性?

能否用收益法估值?A股并购普遍使用收益法估值,但A股并购对赌机制可有效抵御收益法显著放大标的估值的风险。A股IPO并没有对赌。

……

07

小汪点评

7.1

定价关系到试点工程的“面子”本次A股上市新规,试点企业估值将是最艰难的攻坚战。23倍市盈率隐形红线施行多年,A股投资者有无能力为小米这样的新经济公司设定合理的发行价格?

由于首批试点企业会是非常明星的公司的关系,试点企业定价面临的问题更为艰难。比较有可行出现的情况是,新股发行价格定得过高。新股上市后,中小投资者买入定价过高的股份。长期价格回归后,中小投资者将蒙受损失。

最理想的情形肯定是本文开头提出的“模式三”。在模式三中,一二级市场估值水平相近,新股上市后走势平稳。

但是,所谓的“理想模式”,很可能就是海市蜃楼。投资者是经常犯错的。短期内市场也可能犯错。

随着上市新规一同而来的,还有3000亿规模的战略配售基金。背后的“父爱式监管”逻辑不难让人理解。既然发行价格太高太低都可能“被差评”,还不如让配售基金锁定CDR的流动性。

实际上最理想的试点蓝图是这样的:战略配售基金买尽CDR发行份额。市场即使要炒作,也没得炒作。想打新的中小投资者都去买配售基金。配售基金发挥配置能力,资产组合也配一部分现金和债券,降低资产组合价格波动性。这样中小投资者隔着一层配售基金投资CDR,也不会有大损失了。

证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》时指出,要求发行人及其主承销商根据企业各自情况,科学设计发行方案,对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和约束机制,促进专业机构投资者积极参与、审慎报价。希望市场各方理性投资,不要跟风炒作,共同推进试点工作的顺利开展。

据公开报道,上周三证监会在询价对象的工作会议提出:

合理的估值定价是投资者获得合理回报的基础,更是市场稳定运行的基础;

机构投资者作为中国资本市场的重要参与者和建设者,在试点工作中发挥着不可替代的作用,应当充分认识本次试点的重大意义,正确认识本次试点的深刻内涵,增强责任意识和大局意识,立足专业、理性作为,为试点的顺利开展积极贡献力量。

创新企业试点工作是系统性工程,牵涉面广,不单单是监管部门一家的事,需要市场各方积极参与,各负其责,共同落实,才能取得理想的政策目标。

大家不难体会言下之意。出于对中小投资者的浓浓爱心,监管格外担忧中小投资者被独角兽套牢,提议机构投资者应“定价合理”。

7.2

试点企业定价成功之时,就是全面注册制开启之日?本次上市新规,有试点工程的属性。什么是试点?试点只有成功了,才能将改革范围扩大。

小米的定价,将是本次上市新规第一场攻坚战。此前小米已向港交所递交上市申请。根据小米最新更新的CDR招股文件,小米的CDR发行按与港股孰低的原则定价。

近期不少人表达对上市新规的不满。原因显而易见。上市新规后A股进入“定向注册制”阶段,只有小米这样市场公认有大前景的独角兽才能获得“注册制”待遇。

不过小汪@并购汪@添信资本也认为,定向注册制是很有可能演变为全面注册制的。至于何时进入全面注册制阶段,小米等首批试点企业的发行成效为重中之重。如果试点特别成功,注册制加快是极有可能的。

小汪@并购汪@添信资本相信,比起短期内独角兽回归对资金的“虹吸”,以及一般企业IPO的节奏调控,全面注册制何时到来才是我们更需警惕的风险。

过去4年,A股IPO被设定23倍市盈率隐形红线。我们太熟悉被管控的市场的规则,可能已经忘了正常化市场的规则是什么样子的。

全面注册制之后的市场景象如何?

(1)上市公司“壳”价值进一步蒸发。过去几年A股“壳”家高企是资金泛滥、IPO调控等因素共同起作用的结果。“壳”价值蒸发意味着主营业务空心化的上市公司市值将进一步跳水。目前除了退市吉恩(1.72 -9.95%,诊股)外,绩差股市值还没有降低到10亿元以下。但未来我们可能看到很多壳公司市值跳水。

2017年是市场风格切换的分界线。2017年之前是小盘股、壳股的盛宴。但特殊的市场制度改变后,市场风格已扭转。这一轮市场结构调整还远未到头。要判断市场结构什么时候调整到位,还要看今年定向注册制改革的进度。如果全面注册制进度超预期,市场风格扭转还会更为彻底。

(2)市场结构改变进一步改变投资者构成。如果中小投资者还没有意识到本轮市场风格扭转的彻底性,以及注册制改革对A股市场的根本影响,有可能在这轮结构性调整中损失惨重。这可能造成更多散户离场。其中关键的问题是,离场的中小投资者能否转换成机构投资者?这关系到市场资金面的变化。

(3)发行市盈率自由化。质地一般且欠缺成长性的企业发行市盈率降低到23倍以下。2009年至2012年的自由询价阶段已向我们展示了市场机制如何倒逼一级市场不断降低发行市盈率。

(4)一二级市场估值差消失。过去二级市场高估值,背后一大因素是证券化供给管控。如果企业发行上市更为市场化,理论上一二级估值差会缩小。以前我们说做Pre-IPO投资、Pre-M&;A投资能够获得一二级市场估值差套利。也许以后我们期待的套利是,二级市场估值低于一级市场,做上市公司私有化退市反而获得“一二级估值差套利”。

相比CDR的短期冲击,市场的长远方向带来的改变更为深刻。我们为目前市场喧哗声感到困惑时,不妨多想想,市场长远的大方向到底在哪里。