沪深交易所规定举牌后披露间隔从5%缩至1%

2018-04-13 22:22:49 信息来源:发布者:isen点击量:

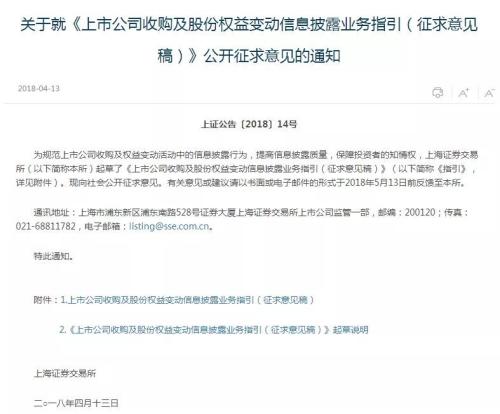

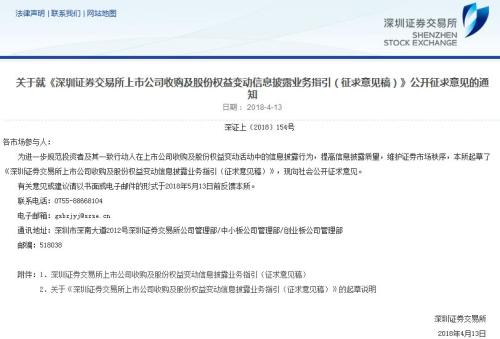

“拥有上市公司股份达到或超过已发行股份的5%后,每增加或减少1%的,应当立即通知上市公司”,4月13日,上交所发布《上市公司收购及股份权益变动信息披露》业务指引(征求意见稿),其中最引人关注的就是这一变化。同时,深交所也发布了公开征求意见通知。

上市公司收购和大额股份权益变动,对投资者影响重大,今日,上交所发布了《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引(征求意见稿)》,其中,要求拥有上市公司股东达到或超过已发行股份的5%后,每增加或减少1%的,应当立即通知上市公司。

近年来,上市公司收购和5%以上的大额股份权益变动活动日趋活跃。以沪市为例,2013年和2014年,上市公司收购均不足40单,2015年、2016年和2017年连续三年接近60单;大额权益变动的增加更为显著,2013年仅230余单,2014年增加至370余单,2015年跃升至560余单,2016年、2017年继续保持在高位,均超过500单,已经成为资本市场日益普遍和常见的证券交易行为。

券商中国记者注意到,《指引》共6章32条,针对目前收购和大额权益变动信息披露中存在的突出问题,主要从以下7个方面进行了规范。

1权益变动的信披间隔从每5%缩减至1%

现行规定下,持股变动披露间隔是5%,《指引》对此进行了完善。要求拥有权益的股份达到或超过已发行股份的5%后,每增加或减少1%的,投资者应当立即通知上市公司,特殊事项应于次一交易日披露权益变动提示公告,但披露前后无需暂停交易。

对于这一政策变动,上交所表示,其中一个原因是为了适应“沪港通”交易机制的需要。

目前,香港市场规定,持股5%以上的股东,其持有权益股份的百分比发生整数位变动,即每过一个1%的比例时需要披露,与A股市场现有规定存在差异,导致同一权益变动事项两地披露不一致。此次规则完善后,两地市场权益变动披露规则实现了基本统一。

2持股未到5%第一大股东纳入信披义务人

现行规则中,投资者在持股比例达到5%及以上时,才负有信息披露义务,《指引》对此进行了补充,规定拥有权益的股份虽未达到已发行股份5%,但成为上市公司第一大股东或实际控制人的,应当立即通知上市公司,并于次一交易日披露权益变动提示公告。

此外,考虑到现阶段第一大股东对上市公司和投资者的投资决策产生的影响均较为重大,《指引》还要求投资者说明权益变动的目的、资金来源,并对未来6个月内的增持计划作出说明。

3明确控制权争夺下双方权益变动信披义务

《指引》规定投资者拥有权益的股份,与上市公司第一大股东拥有权益的股份比例相差小于或等于5%,且投资者与上市公司第一大股东拥有权益的股份均达到或超过10%的,应于次一交易日披露。

4明确穿透披露要求

持股变动主体的权益结构和资金来源,关系到持股的合规性和稳定性,也会影响其他股东的投资决策,需要详尽准确披露。《指引》明确规定了穿透披露的适用情形:

(1)在投资者因其成为5%以下第一大股东或实际控制人披露权益变动提示公告;

(2)因争夺控制权披露权益变动提示公告;

(3)披露权益变动报告书。

《指引》还明确了穿透主体和穿透标准,即在上述适用情形下,投资者为合伙企业或者除公募产品以外的资管产品时,投资者应当层层穿透披露权益结构,直至最终出资人,及最终出资人的资金来源。

此外,《指引》还细化了穿透披露的内容,要求投资者披露其内部关于利润分配、亏损承担、投资决策、权益归属等事项的约定,以便判断投资者的控制权。

5明确资管产品的权益归属认定标准和合并原则

目前A股市场中资管产品大额持股的情形越来越多,对于前期市场实践中屡次出现的投资者利用各类通道实际控制上市公司股份的情况。

《指引》按照《收购办法》对“权益”的界定逻辑,明确了资管产品持有上市公司股份的权益归属判断标准,即实际支配表决权的一方被视为权益归属方。

通常情况下,由于管理人对资管产品负有管理义务,能够支配所持股份的表决权,因此原则上视为管理人拥有资管产品所持上市公司股份权益,管理人管理的资管产品所持同一上市公司股份应当合并计算。

但是如果根据约定或者其他原因,管理人不能实际支配表决权的,管理人应当披露表决权的实际支配方。投资者实际支配资管计划的表决权的,应当将该资管计划所持全部股份与该投资者持股数量进行合并计算,并履行相应信息披露义务。

此外,《指引》还明确了社保基金、养老保险基金、企业年金、公募基金持有同一上市公司的股份数量不合并计算。

6明确增持计划和重组计划的承诺与履行

现有披露中,一些投资者在权益变动报告书中披露的未来增减持计划和重组计划较为含糊,后续执行也出现比较大的偏差,个别甚至借以实施股价炒作。

为此,《指引》要求投资者在权益变动等文件中披露的增减持计划与重组计划应当明确具体,披露不存在增减持计划和重组计划的,应当明确不实施上述计划的期限。

7规范一致行动人及表决权委托协议的签署和履行

利用一致行动人或表决权委托协议,规避信息披露和其他股东义务,是收购和权益变动信息披露中的常见问题。

为规范此类问题,《指引》要求一致行动人或表决权委托协议必须有明确期限。提前终止协议的,投资者仍应当在原有期限内遵守法定义务。终止协议的,投资者仍应履行承诺义务。此外,对于委托表决权的,委托人和受托人视为一致行动人。

三方面监管“蒙面举牌”等行为

从实践看,收购和大额股份权益变动,有利于发挥证券市场的价格发现和资源配置功能,有助于完善上市公司内部治理。但另一方面,也出现了一些投资者反应强烈、需要高度重视的突出问题。有的市场主体,利用资金和信息优势“买而不举”“快进快出”,引起股票交易异常波动,被市场质疑为“割韭菜”;有的收购行为,杠杆过高;还有的上市公司股东,隐瞒一致行动人身份,滥用表决权委托,规避信息披露义务,并以此获取不当利益。

上交所将如何持续强化收购及权益变动监管,比如对于“蒙面举牌”、“隐匿式易主”以及要约收购和控制权争夺中违法违规行为一线监管方面。

上交所表示,近年来,收购及权益变动信息披露违规数量有所上升。为此,上交所将从以下3个方面切实保护好投资者合法权益:

一是强化综合监管,实施事中监管、刨根问底、分类监管的“三位一体”监管模式。比如,继续坚持收购及权益变动类公告的即披即审,重点关注存在第一大股东持股比例较低、控股股东股权质押比例较高、存在控制权争夺隐患、主营业务空壳化等情形的上市公司等。同时,发挥媒体和市场监督作用。对于权益变动过程中,涉及重大媒体质疑的情形,要求上市公司召开媒体说明会。

二是实施联动监管,将信息披露监管、市场交易监察和派出机构现场检查紧密地结合起来。针对收购和权益变动信息披露中存在的“蒙面举牌”、股价操纵、大资金“快进快出”等多发、频发问题,通过信披监管“问”,市场监察“盯”,现场监察“核”,快速响应,联合行动。全链条监管下,一些违规增减持行为被及时发现,个别隐瞒一致行动人行为被及时纠正。2016年以来,已核查收购和权益变动相关股票交易110余单,上报内幕交易、市场操纵线索30余条。

三是及时惩戒违规行为。2017年全年,上交所已就收购和权益变动中存在的各类违规行为,采取通报批评、公开谴责等纪律处分措施近30次,涉及股东50余人次。违规类型主要包括:隐瞒一致行动关系、超比例增持、短线交易、违反减持预披露规定、违反增减持承诺、隐瞒控制权转让信息、收购人信息披露不实等。