“中国好人”阎会三代人子承父业植绿纪实

2019-06-03 21:06:35 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

三代人的51年绿色接力——记中国好人获得者阎会三代人子承父业植绿纪实

5月30日,中央文明办发布5月“中国好人榜”,张家口市万全区洗马林镇黄土梁村阎会祖孙三代在荒山沟里义务“接力”造林51年使3000多亩荒山沟变成“绿海”的事迹名列榜单。

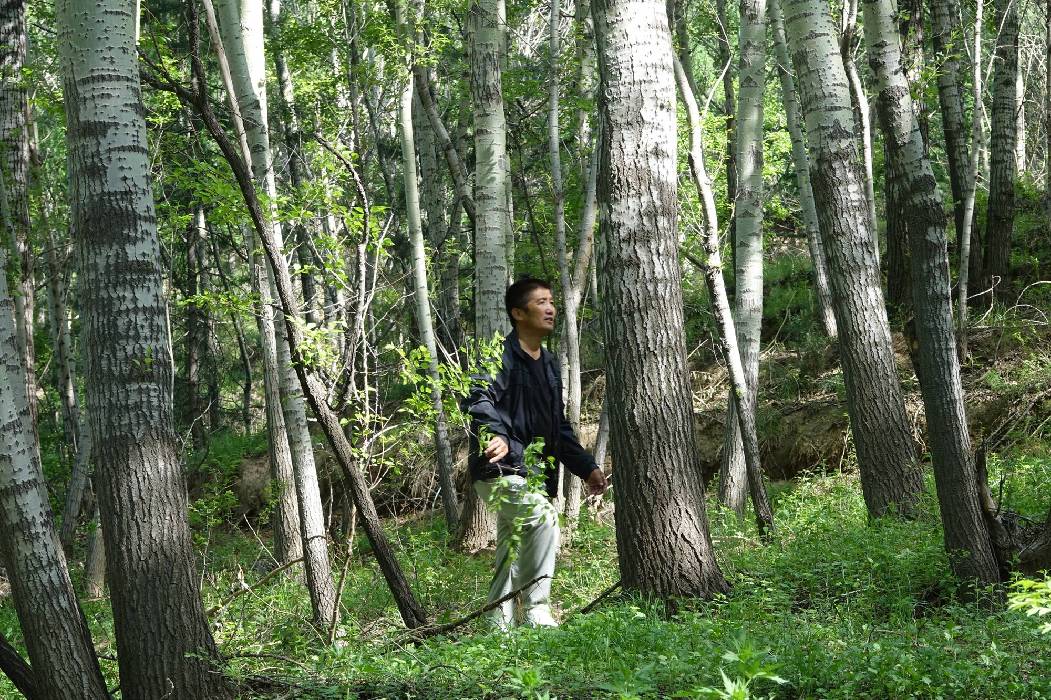

阎会注目黄花洼那片林。记者郑世繁摄

6月1日,记者行进在万全区黄花洼林区,仿佛置身于林的海洋,枝繁叶茂、耸入云天;鸟鸣山愈静,蝉叫林更幽。

“我每天都得来山巡查,30多年来,这儿的每块石头我都很熟悉,这的清泉水、片片林都有了很深的感情。”阎会抱着爷爷51年种下的第一棵树,一语一语地道出爷爷阎忠、父亲阎万玉和他三代人绿化荒山的艰辛。

阎忠 干什么都要干出个样子来

在阎会的带领下,出洗马林镇沿着修葺一新的村村通公路西行15里地,就到了黄土梁村,全村四面环山,满目滴翠,自流的山泉水除了供人畜饮水,还浇灌溉着这里的土地。

“我们这里像世外桃园,我们一家三代人就住在三楼。”阎会说的三楼原来是村民居住在依山而建的阳坡上,上边人家的菜畦就种在下边人家的屋顶旁,远望就像三层楼。他们三代人住的房屋最高,爷爷住过低矮老屋依在,他和他父母的房屋里堆满了镰刀、铁锹、锄头、磨刀石……

阎忠出身于1913年,是新中国成立以来黄土梁村的第一任党支部书记。

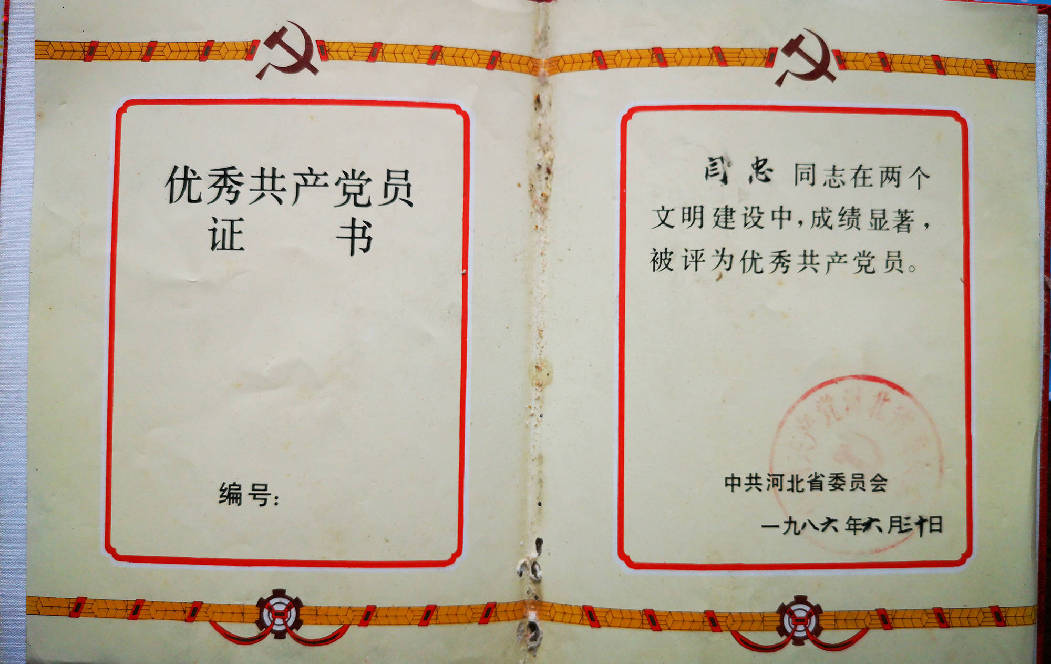

1986年阎忠获中共河北省委优秀共产党员称号证书。记者郑世繁摄

60多岁的村民王洗说:“黄土梁,在我小时还是寸草不生的山丘,每年春冬,黄沙四起,连根烧火的柴也没有。”

王洗回忆到,阎会的爷爷阎忠性格又直又倔,认准的理谁也搬不倒。在阎忠的带领下,全村沿坡植树,现已成林。

1968年,55岁的阎忠为改变黄土梁以及周边村的贫穷面貌,毅然决然地决定,带领周边村民翻过两座山到黄花梁去建设人民公社黄花梁繁殖场,种树养殖一起上,决心带领群众摆脱贫困面貌。

可事不如愿,树也种不活,养殖更是空话。

阎忠老人的倔劲来了,辞去村党支部书记职务,次年,决心用自己的行动,证明这块黄土地一定能变成绿州。

一个决定,从此改变了一家人的生活。

阎忠带领村民植树的黄花洼,赶马车到距离黄土梁村有20公里山路,一走就是半天,为了节省时间和精力,更好地植树,阎忠干脆就住到了山里。起初,老伴儿还为他做饭送饭,但是时间长了,老伴儿不干了。

“爷爷为了种树长年住在山里,自然就照顾不了家。从爷爷上山到他去世,他在山上整整住了28年,这期间的很多困难,爷爷都是自己去面对的,生病了自己抗,受伤了慢慢熬,爷爷有一条打了补丁的裤子,一直穿到老。”阎会介绍到。

为了种树,阎忠不知磨破了多少双鞋,用坏的多少把铁锹。那个时候,卖一只鸡的钱也买不了一把铁锹。“养鸡是为了生活,爷爷把鸡卖了换铁锹,生活怎么办呢?为了这个,奶奶就跟爷爷怄气,直到爷爷去世,20多年也没再和他说过一句话。”阎会心里内疚地说。

“爷爷那一代人上山开荒的时候,有很多困难是我们后来人想象不到的。那时候山上都是沙石地,根本没法种树。这里的每一个树坑都是爷爷用镐和铁锹一下一下挖出来的,有时遇到难挖的地方,一个树坑就要挖一天;那时候种树的土也是爷爷从山脚下用扁担、箩筐一担一担挑上山的,扁担用断了多少根、箩筐用坏了多少个,可能他们也记不清了。”阎会介绍到。

28年,阎忠为了荒山披绿,与荒山为伴,和种树结缘,从此在大山深处坚守了一辈子,成了第一代种树人。1986年,阎忠由于在两个文明建设上成绩显著,获中共河北省委优秀共产党员称号。

阎万玉 潜移默化承起父业

上世纪八十年代,阎忠已七十古来稀,从当时能背30多斤干粮变成只能背10斤左右,由于奶奶对爷爷的误会,给阎忠往山上送菜、送粮的任务就落在了阎会的父母阎万玉、张贵桃身上,而就是在这一趟趟颠簸的过程中,阎万玉、张贵桃逐渐理解了父亲阎忠的行为,并慢慢地开始协助他挖树坑、运土、植树,1986年,夫妻俩搬到了山上,和老人一起植树。1996年阎忠去世后,夫妻俩彻底地接过了接力棒,成为了第二代植树人。

阎会三代人山上院落一角。记者郑世繁摄

“我爷爷住的是三角蓬房,长年不回家,蓬房就是他就是他老人家的全部家当;这四间房子是我跟着父母翻盖起来的,旁边石头砌起来的地方是羊圈和猪圈。”望着眼前的房子,阎会陷入了回忆。

在洗马林镇的阎会家,我们见到了阎万玉夫妻俩。今年83岁的阎万玉四年前患上了小脑萎缩,已经无法清晰地表达;80岁的张贵桃,耳不聋眼不花,依然健谈。

阎会照还不时照顾患病的父亲阎万玉。记者郑世繁摄

阎万玉、张贵桃夫妇生了三女两儿,大儿子考学后定居在内蒙工作,三个女儿出嫁在外,只有过时过节才回来看望老人,只有阎会常守在身边。

阎万玉、张贵桃夫妇接手黄花梁林场后,每年春耕季节,为了全家的生计,边种村里的地,边在山上植树,生产种树两不误。

张贵桃拿出山上用的汽灯。记者郑世繁摄

张贵桃介绍到,种好了山里的地,就住在山上,一住就是三两个月,最苦的是没电,为了买松树籽,连蜡烛也舍不得买。烧干树枝生火做饭,烟熏气打在山上生活了快三十年。直到丈夫阎万玉2015年患病,生活完全不能自理,才搬到阎会的家里,每年都要让阎会拉着上山一两次。

当时阎忠栽种的树苗,大部分都是杨树,多数是自己剪枝插枝种植,遇到天冷年份,剪枝也满足不了种植的需求,从阎万玉和张贵桃上山那年起,他们决定尝试自己育苗,帮父亲阎忠解决难题。

育苗,说起来简单,做起来却难。刚开始的时候,由于技术不熟练,他们培育的树苗成活率只有20%。但是夫妻俩并不气馁,在低矮的小塑料棚内、在自已的山里小屋内,通过一遍一遍不断地摸索和实践,他们终于掌握了一套成熟的育苗和栽植技术,树苗的成活率达到了80%。

阎会 不忘初心终守此山

“十五岁的那年,我读初中,暑假期间,我跟爷爷上了山,白天,我和爷爷拿点干粮在山上帮爷爷挖坑,待秋季植树,晚上帮爷爷生火做饭。初中毕业后,我就在山上待了三四年,种树、喂羊,啥活也干,我从一名学生变成了植树能手。吃玉米面窝头、熬南瓜,那会的苦虽比爷爷当时上山差远了,但我也能接受,最接受不了是爷爷的急脾气,爷爷是个急性子,自己干活慢一点儿就会挨骂,被他骂哭了好几回,加上当时同学好多外出打工学艺,一赌气我离开了黄花梁。”阎会含着眼泪说。

1993年春节,外出打工回家的阎会,到山上看爷爷。他看到和爷爷一起植的树已经长大了,特别是爷爷说的一句“自己干不动了”的话直戳到他的心底,他最懂老人的心,老人是舍不得这片林。

当年,他就放弃了再外出打工的念头,和爷爷、父母一起留在了山里,三代人一起守护着这片林。

他们见缝插绿,绿满山野。

阎会在磨镰刀。记者郑世繁摄

他至今记得爷爷临终的时候紧握着他的手说的话:“我死后一定要把我埋在这山上,让我继续守着这些树。”而爷爷的话语就是放不下那片林,希望他能继续守护在山里,陪伴着爷爷那片林。

至此,阎会再没有没离开过那座山。

为了护林,他放弃了外出打工能换来的更好的生活;为了护林,他在山上自己学会了拉风箱做饭,莜面、糕、熬菜样样拿手;为了护林,他把年轻的妻子和年幼的孩子抛在山下,却把一棵棵树苗当成自己的孩子用心呵护……

2003年8月,他儿子出生的时候,正赶上种松树的关键期,阎会已经在山上待了整整一个月,张贵桃硬是让他下山照顾妻儿,可是儿子出生的第三天,他就又返回了山上。

2015年,阎会兼任村两委成员、会计,在一次巡山中,他晕倒了,原以为是头痛感冒,让他母亲用土法刮痧,两天不见效,女儿、村民都催促他,才到张家口市医院做了检查,一查是心脏瓣膜关闭不严,不得不到北京做了心脏修复手术,医生叮嘱他从此不能再重体力活。

手术后,背负着8万多元的外欠,在女儿女婿的资助下,贷款买了运输车,让他人经营,收入用来还外欠和补贴家用。他放不下那片林地,休息几个月,48岁阎会又重返黄花梁。

“这几年,林里最高的树有六七丈,林下还有灌木,绿树成林,每年前来自驾旅游的人不少,稍不留神就会引起火灾,管护难度更大,我更离不开这里,每天办完村里的事就又来到山里。”

从阎忠植下第一棵树起,在5平方公里的黄花洼,三代人51年植绿化达3000多亩,可这30多万株树没有办过任何承包手续,产权也没有他们一家分毫,可一家三代从没有任何抱怨过。

阎会巡查山林。记者郑世繁摄

“这些年来,树已成我生命的一部分,在这片天然氧吧里,我还能休养身体,何乐而不为呢!我舍不得、放不下这片林,我一定坚持下来,把林地维护好、看管好,当我到干不动的那天,我会把它交给国家。”阎会说。