设专项股票产品、专项股权计划

2018-10-21 06:58:44 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

19日,银保监会再度发声,鼓励险资财务性和战略性投资优质上市公司,并参与化解上市公司股票质押流动性风险。

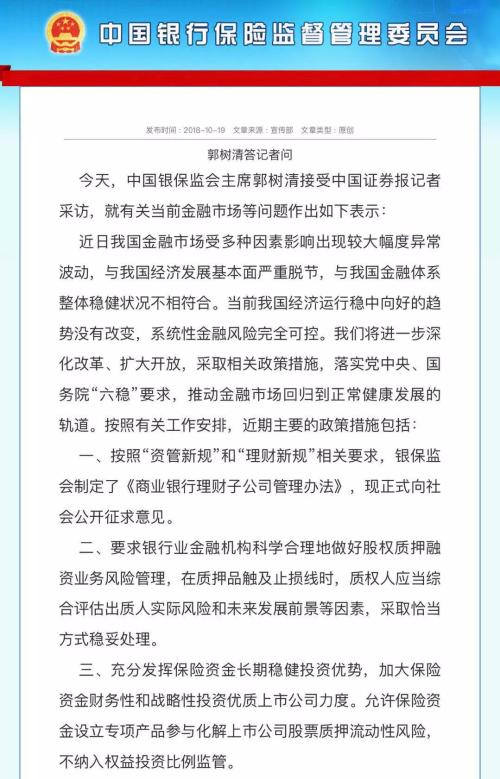

中国银保监会主席郭树清表示,要充分发挥保险资金长期稳健投资优势,加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

这已是一周内银保监会的再度发声。此前的10月13日,银保监会保险资金运用部主任任春生刚刚就此表态。

对于险资如何参与化解上市公司股权质押风险,券商中国记者多方采访了解到,保险业人士认为最可行的是两种方式;一是设立专项股票型资管产品,购买上市公司股票,助推股票上涨,这种方式需要做好净值管理;二是专项股权计划,通过大宗交易或协议转让方式,接手上市公司股权,为上市公司股东提供资金、解决平仓问题。

同时,对于保险机构是否可以通过开展股权质押,帮助化解质押风险的问题,业内存在一定分歧。此前已经有保险资管公司通过信托通道的方式参与股权质押业务。

记者还了解到,已有保险私募股权基金正在考虑接受上市公司股权。

1 本轮号召险资入市有两大不同

2015年险资集体救市对市场行情有起色发挥了明显作用。本轮监管鼓励险资入市,与上一轮有两大区别:一是鼓励设立险资“专项产品”方式入市,上一轮并无这一条件;二是专项产品不纳入权益投资,而上一轮则是将权益比例放宽至40%。

当前上市公司股权质押的问题不断凸显,在近期二级市场调整的情况下,高比例的股权质押已经成为悬在上市公司头顶的利剑。一些企业估值被严重低估,甚至有“错杀”的情况,面临平仓风险。

10月13日任春生在中国财富管理50人论坛上表示,鼓励保险机构以财务性和战略性投资的方式投资优质上市公司和民营上市公司,以更加灵活的方式更积极参与解决上市公司的股票质押流动性风险。

而郭树清为险资参与化解上市公司股权质押风险提供了更明确信息,并提供了政策红利。

郭树清表示,要加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

对于险资参与化解质押风险,其明确提到,允许“设立专项产品”。同时,给予了“不纳入权益投资比例监管”的特殊政策。这两点也正是与上一轮险资集体入市救市时的最大区别。

2 化解质押风险的专项产品长啥样?

郭树清提及,允许保险资金设立专项产品,参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。

记者从业内了解到,专项产品大体可以分为两类,一是专项股票型保险资管产品,用于投资上市公司股票;二是设立专项股权计划等产品,接手上市公司股权。

产品类型1:专项股票型保险资管产品

保险业内人士认为,通过设立专项股票型保险资管产品,用于投资上市公司股票,同时不计入权益投资,既可以发挥号召险资入市的作用,也有利于监管掌握市场情况。

一位中小保险投资负责人认为,之所以是要求通过设立专项产品来参与,而不是直接购买特定股票,实际上就是一道前置的风险管控举措。有资格设立专项产品的,只有具有业务资质的保险资管公司、基金公司和证券公司,这可以在一定程度上规避非理性投资以及浑水摸鱼的情形。

同时,如果在执行过程中有一些疏漏事宜,管理层也可以及时发现并干预。专项产品的规模数据等是可以随时被掌握的,相当于是增量放开,而原有的比例限制并没因此而作废。二是随时可以窗口指导的方式来修正。“这其实是相比上次救市的一种优化。”他认为。

另外,股票型资管产品业务已经较为成熟,而且不排除有保险资管公司具有相关已经获批的股票型产品,通过报备后即可申请作为专项产品发行,同业的保险资金购买,这种方式可以较快起到效果,

一家中小险企首席投资官表示,如果上市公司纯粹是出现流动性的问题,保险资金可以去救,而且一个好的产品吸引力也是可以的。该人士认为,保险资金成立专项股票型资管产品的形式,由于现在的产品多是净值型的,要考虑净值波动的问题。

解决方式,比如类似于可交换私募债,以前发过3年期或稍微长的。比如东方园林(8.02 +2.43%,诊股)这种属于流动性问题,方法可以是锁定3年,是以一个债的形式,对净值就没什么影响了。“若以3年为一个周期,股市再熊3年的可能性比较小,等股市起来了,公司也能够把钱还了,再给资金一个选择权,可以换股票,再能赚一笔,对大家都是一个好事。”

对于专项产品不纳入权益投资比例监管,他表示,熊市的时候各家的额度都会比较充足的,这个政策可能会没有什么吸引力,但是股市好转起来的时候,会起到一定的额度放宽的效果。也有有保险投资人士表示,算不算权益投资不重要,站在保险公司角度,核心是算不算考核收益率。

不过,有保险业内人士认为,设立专项产品的配套制度和细节仍并不明朗,所以部分机构在落实的时候可能有迟疑。目前已有机构在建议监管机构尽快出台配套细则。

产品类型2:专项股权计划接手股权

另一种专项产品的形式,是设立专项股权计划,来接受上市公司股权。

按照现行的政策,从保险资金角度来说,可以通过三类途径投资上市公司股票:一是资金直投,二是私募股权基金,三是股权计划。直投的话,可以是二级市场买股、定增、协议转让、大宗交易等形式;股权计划和私募股权基金的话,只能采用定增、大宗交易或者协议转让方式,不能在二级市场买股票。

一位保险投资人士称,设立专项股权计划的这种方式下,保险公司可以通过协议转让和大宗交易的方式,把杠杆率过高的股东的手里的股权接手一部分,这样险资接了以后,上市公司股东可以拿这个钱再把股票质押对手证券公司的钱还上。

比如,质押率是四折,股东质押十块钱的股票,换来了四块钱。股票在二级市场如果现在价值六块钱,打个九折卖掉,有了5.4元。这样的话,股东有了钱,就把证券公司钱还掉了,杠杆率也跟着下来了,证券公司也就自然不会再有平仓了。

不过,险资通过股权计划方式投资优质上市公司同时,如何与自身既定的投资目标和资金匹配需求,也是难点。

他认为,从保险公司角度,大的保险公司更有能力做这个事,毕竟协议转让或者大宗交易有一定锁定期。因为他们有一定的行业研究能力,对股票接过来之后,公司的未来发展有一个判断,中小型保险公司权益投资团队相对很难去做决策。

同时,专项产品不计在权益投资比例范围之内,是一个比较重要的政策。“专项产品如果是专项化解股权质押风险的这样一个股权计划,参与股权计划的保险公司的钱不计入权益投资比例,所以可能会有保险公司在保险资产管理机构会考虑发行这样专项的股权计划。”上述人士称。

不过,股权计划专项产品的一个问题是,成立股权计划的时间周期比较长。据业内人士称,保险资管公司内部做产品、走各种决策流程,再报到会里备案,虽然现在可能也许有个绿色通道,整个程序下来可能少则几个月、多则半年以上。

3 保险机构进行转质押的可能性多大

除此之外,保险机构是否能通过其他方式参与解决上市公司股权质押风险?

“这是救急的事,最直接的就是保险公司开展股权质押业务。”有保险人士称,由于不少上市公司质押率已经太高,实际控制人或股东没有股票质押空间了,因此只能做转质押或质押置换。

记者从业内了解到据券商中国记者采访了解,此前已经有保险资管公司在参与股票质押业务。了解情况的业内人士称,保险资管可以自营做股票质押业务,但是这种做的比较少,较常见的方式是走信托通道。“因为险资不能亏损,要规避风险,信托承担连带信用担保,信托公司会有专项信托计划或专项产品,险资作为出资方。”

保险资金做转质押的实操性和效果如何?业内看法存在一定分歧。

一派认为,上市公司大股东缺的是现金和补仓的股票,缺的不是质押的交易对手,所以如果是靠保险公司把证券公司的质押解出来,没有多大空间。有保险业内人士提出,从本质上来讲,上市公司股东做股权质押,实际上是一种债券融资,如果它杠杆率过高的话,实际上再去再给它找别人接盘,其实不解决本质问题,只不过是风险从A转到B了。股权质押给证券公司的质押率现在已经低于四折了,还出现了风险。保险公司的风险偏好比证券公司还低,质押率可能不会高于证券公司,靠转质押给保险公司,拿到的钱是不是够偿还证券公司的,能不能解决问题,存在一个问号。

另一派则认为,质押置换有一定的意义。因为券商股权质押业务的资金普遍为不超过一年期的短期资金,到期很难有资金接续,而保险资金期限较长,能够给予上市公司股东质押展期或腾挪的更多机会。同时,保险资金的资金成本较低,与各地政府推出的股权质押风险救助基金的资金成本相比,如果地方政府的资金成本是9%,那么险资要有优势得多,对于降低上市公司股东成本也有好处。

4 有保险系私募正考虑入股上市公司

“根据中基协规定,私募股权基金不能在二级市场买股票,但我们可以参与定增那些,这在之前是模糊地带,刘士余主席今天表示,可以通过定增、大宗和协议转让方式,这个也算是明确了。”一家保险系私募股权基金负责人对券商中国记者表示,正在研究考虑通过大宗或协议转让方式入股上市公司。

他称,主要基于三个逻辑。第一,上市公司股权的协议转让和大宗方式交易,跟私募股权基金熟悉的投资逻辑没有区别,重点是行业了解。第二,上市公司在信息披露、流动性等方面,比一级市场公司更具优势。第三,现在已经出现一二级市场的公司估值倒挂的情况,尽管一二级市场的估值逻辑不一样,但是一二级市场的行业的判断没有太大区别,现在二级市场有的比一级市场还要便宜,这就出现了机会。

5 险资投资上市公司有多种方式

多位保险投资及保险资管研究人士告诉记者,目前的确在关注优质上市公司机会,会从价值投资的角度来选择投资标的。记者了解到,目前保险机构的选股策略比较一致,即关注行业龙头、价值成长型公司股票。

也有保险投资人士表示,目前是入手的机会,有好的标的应该买,但是,也要注意后患。“保险资金规模大,瞄准一个中小盘,很快就举牌了。”他认为,值得关注是否还有后续政策出台。

通过二级市场买股票是目前保险机构投资上市公司的主流方式,不过这种方式不能直接解决上市公司流动性问题。

一家中小保险公司投资负责人告诉记者,目前保险资金参与投资上市公司股票有多种方式,除了上述直接从二级市场购买股票,还可以通过参与定增、大宗交易、协议转让方式。这几种方式各有优缺点。以定增为例,定增流程快则3月,慢则1-2年,远水难解近渴。采取这种方式的保险机构不算太多。

保险资金还可采用大宗交易、协议转让方式,大比例地持有上市公司股票,这种方式往往涉及大量资金动向,适合对标的公司本身已具有深入的了解和长期且明确的投资意向的保险机构,今年7月平安资管动用逾百亿元资金受让华夏幸福(21.44 +3.73%,诊股)控股股东华夏控股转让的19.70%股份并成为华夏幸福第二大股东,便是一个成功案例。

险资还可以接手金融机构的上市公司质押股票,这种情况也涉及重大投资标准,一般这种质押股票的比例都会超过上市公司股本的5%,涉及的资金量较大。这种方式同样需要保险机构对投资标的有长远投资规划。否则仅以折价接手处置资产,待股价回升再卖出挣差价,这种模型与保险公司稳健投资属性不符。

未来如何以更加灵活的方式,以财务性和战略性投资的方式投资优质上市公司和民营上市公司,是保险机构比较关注的焦点。