为何清华北大毕业生不愿去上海?

2018-08-13 05:19:01 信息来源:发布者:艾森新闻网点击量:

为何清华、北大毕业生不愿去上海?

最近两天,上海出了个很有关注度的新闻——清华、北大的应届毕业生可以直接落户。对此,网上的画风是这样的:

当然,争议也不小,有人认为这是唯学历论的表现,甚至是对非清北毕业生的歧视。另一种观点则说,清华北大此次只是作为本科阶段为一流院校的毕业生,直接落户政策的一个试点,解读时无需放大。

种种声音背后,我们却嗅出了一些不同寻常的味道,主要有两点,第一,直接跑到北京地盘上抢人,上海到底有多么“饥饿”?第二,既然如此“饥渴”,那为什么还这么“挑食”?非清华、北大不可?下面就围绕这两点谈谈。

饥饿

选择成都的北大毕业生都比上海多

先说“饥饿”,“饿”最根本的原因是自己碗里的东西少、不够吃。是的,上海对北大、清华应届毕业生的吸引力比我们想像中弱得多。

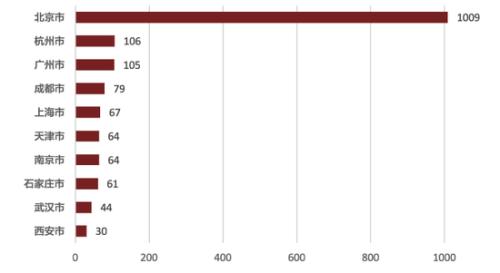

根据《2017年北京大学毕业生就业质量年度报告》,去年北大所有签订三方就业协议的毕业生(包括本科、硕士、博士)中,选择上海工作的毕业生仅占2.77%,共67人。先不说选择留京的毕业生超过1000人,占比超过4成,到杭州市、广州市就业的北大毕业生也超过百人,就连地处西南的成都也吸纳了79名北大毕业生,压了上海一头。

那么,清华的情况会不会好点呢?毕竟上海在智能制造、新能源等高精尖的工科技术方面非常突出。

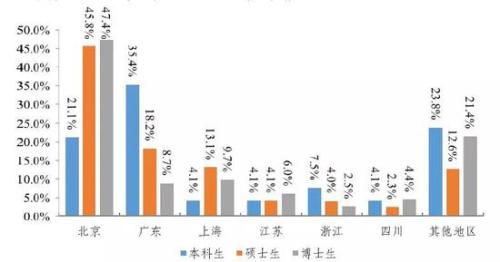

然而,现实很扎心。《清华大学2017年毕业生就业质量报告》显示,仅4.1%的本科毕业生选择奔赴上海,而同样的数据,广东占35.4%,浙江占近8%。

不过,相比本科生,清华的研究生和博士生更愿意去上海发展,分别有13.1%的硕士、9.7%的博士到上海就业。但广东仍能与其平分秋色,去年有18.2%的清华硕士与8.7%的博士前往广东。北京不必说,留京的清华硕士、博士都占据了半壁江山。

站在中国教育界巅峰的两大院校毕业生,比起选择上海,竟然更愿意去经济实力略逊一筹广州、杭州、成都等地发展。上海不仅“饿得慌”,可能还有点“心里苦”。

值得注意的是,这次发布的《2018年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》显示,北大、清华是作为一个试点,后续很可能“建立本科阶段为国内高水平大学的应届毕业生,符合基本申报条件即可直接落户的绿色通道”。城叔以为,这是想“放开吃”的节奏了。

挑食

为何专挑“清北”这盘菜?

从数据中看,清北学子不那么乐意到上海。但上海仍很执着地表示:我需要你们!

为什么上海非挑“清北”这盘菜不可?

我们来看看,清北学子毕业后都去了哪些行业。

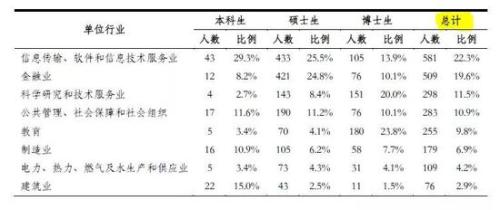

综合本科、硕士、博士,《清华大学2017年毕业生就业质量报告》显示,清华毕业生就业人数较多的行业前三分别是“信息传输、软件和信息技术服务业”、金融业、科学研究和技术服务业。

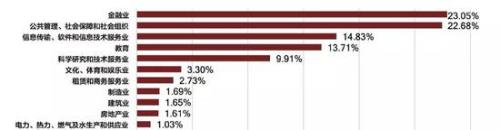

根据《2017年北京大学毕业生就业质量年度报告》,北大毕业生就业人员数量前三的行业是,金融业,“公共管理、社会保障和社会组织”,“信息传输、软件和信息技术服务业”。

综合来看,清北学子毕业后从事的行业第一是金融业,第二是信息传输、软件和信息技术服务业,第三是公共管理、社会保障和社会组织行业。

这个排名一亮出来,事情就已经很明显了。

金融业是上海的重要经济支柱和城市名片。上海市长应勇在今年年初的政府工作报告中表示,今后五年,上海要基本建成与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心。但随着大数据、区块链等新兴对金融行业的重新赋能,上海一直面临不小的挑战。

6月BOSS直聘研究院发布的《长三角地区金融行业人才供需变化与趋势》显示,上海高校培养的有技术背景的复合型人才存量不足,整体竞争力弱于北京。以风控岗位为例,今年以来,上海市金融企业在BOSS直聘平台发布的该岗位中,有30%需要求职者掌握Python、R等计算机语言,而上海满足要求的人才供需比为0.75,明显低于北京的0.93。

除了金融,上海在新一代信息技术、智能制造装备、生物医药与高端医疗器方面同样信心勃勃,2018年政府工作报告明确提出今年要加快培育此类世界级先进制造业集群。

产业发展最需要的是人。试想,如果这批乐于从事“信息传输、软件和信息技术服务业”清北学子愿意到上海发展,上海无疑可向新一代信息技术再迈一步。另外,清华的双一流学科生物医学工程,仪器科学与技术机械工程、热物理控制科学与工程等,以及北大的传统强势学科医学、化学、生物学等都与上海的目标:“智能制造装备”、“生物医药与高端医疗器”的世纪级先进产业集群非常契合。

因此,这可看作是上海对精准吸纳年轻人才的一种尝试。所谓“缺什么补什么”。在上海严控城市人口数量、众城抢人的情况下,上海必须更精准地向自己所缺的“这盘菜”伸出筷子,或许这就是上海式“挑食”。

挖北京墙脚,如何挖得动?

有人说,上海的这一招,是赤裸裸地挖北京的墙角,但问题的关键在于,如何挖?

在这波信息产业的发展潮流中,上海并不算有优势,这一点被外界诟病已久。正因为缺了华为、阿里巴巴这样信息产业巨头,在城市对相关专业毕业生的吸引力上,显得比深圳、杭州略逊一筹。事实上,根据上述两份报告,雇用清北学子最多的企业就是华为,2017年共204位清北学子去华为工作,其余录取清北学子人数最多的私企分别是是腾讯、网易(杭州)、广州博冠信息科技(网易游戏)、阿里巴巴。

上海的互联网旗手一时还没出现,有可能扛旗的是最近站在舆论风口的拼多多。那么,上海靠什么来吸引清北大学生?答案简单粗暴:直接落户。

本科就读于清北的应届生只要顺利毕业,并被符合基本条件(企业注册资金达100万)的上海用人单位录取,就可直接落户上海。而其他毕业生,按照一系列打分规则,获得72分以上才能直接落户。城叔算了一下,就算毕业院校一流,也得再拿点市优秀三好学生、建模竞赛、大学生英语竞赛等加分奖项才稳妥。

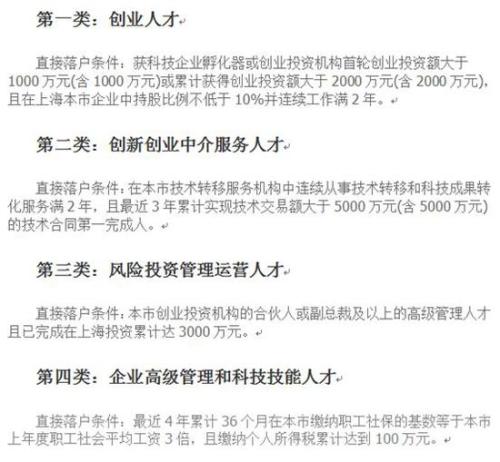

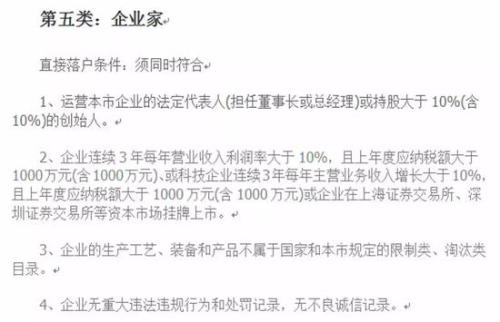

横向对比也许差距并不明显,那么请感受下,另外一波与清北毕业生一样享受直接落户都是什么样的人才?

一句话,上海这次拿出了十足的诚意。也正是这种直接落户条件之间的巨大差异引起网上的争议,但在城叔看来,这个政策还是理性的。

目前,上海的居住证政策已经比较完善。户口对于清北本科毕业生来说,最大的利好应该是小孩上学的便利、单身也可买房、买车不用等三年(上海非户籍人口拍沪牌需要持续缴满三年社保)。但实际上,以本科生毕业为例,21、22岁的年轻人,小孩应该不在三、五年的计划内,依靠自己或家人在上海买房并非易事,此外在地铁网线最密布的上海,毕业三年内买车也不是刚需。

所以,上海户口给予清北人才的优惠,很大程度上需要他们在上海真正能站稳脚跟才能享受。直接落户政策表明的是一种态度:你可安心来这片土地上奋斗,没有后顾之忧。不用努力干了几年之后,却因为小孩上学不方便等因素而返乡。

这两年,“逃离北上广”的口号隔三差五就会在网上轮播一番。北上双城对于外地年轻人来说,横在路前最大的两座山无非是房价和户口。在北京,即使是清北人才,落户仍有一系列条条框框。比如2018年《北京市引进非北京生源毕业生工作管理办法》第十三条:

原则上应具有研究生学历。引进当年博士研究生一般不超过35周岁,硕士研究生一般不超过27周岁。其中,教育、医疗卫生系统引进硕士研究生一般不超过30周岁。

这样一对比,上海此次确实为清北人才、尤其是本科生提供了一张更诱人的入场劵。虽然看似轻松入场,但这条路仍充满挑战,需有能力应对竞争和高额生存成本的人才可能走得下来。

如果这次试点顺利,未来,上海可能会面对更广阔范围的高校开放绿色通道。可以想象,未来上海的人才资源将进一步快速充盈,优胜劣汰也将更加激烈。